Описание:

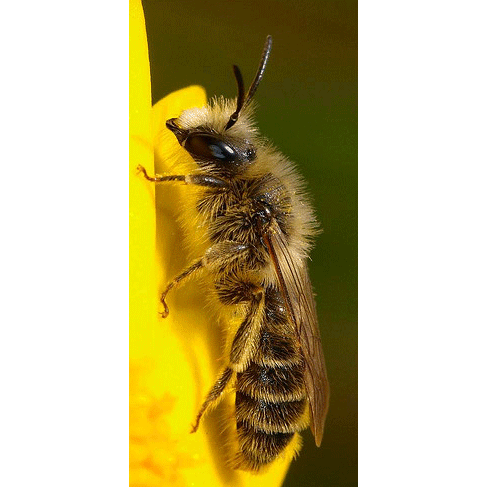

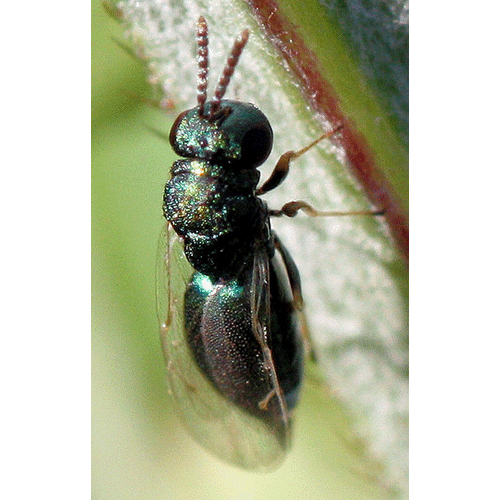

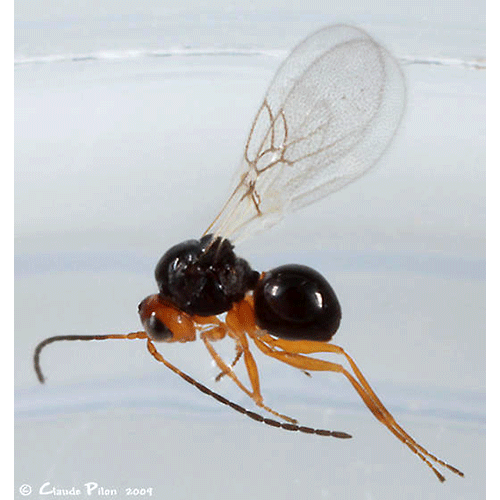

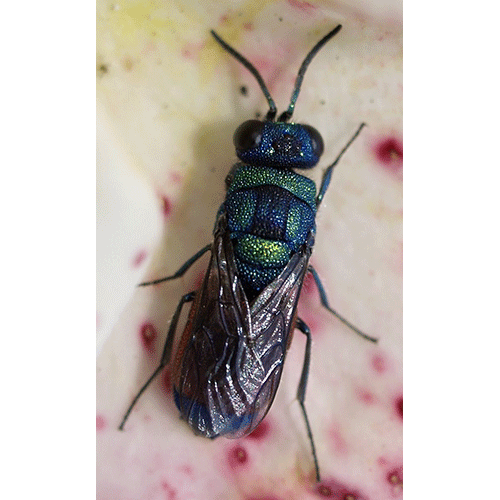

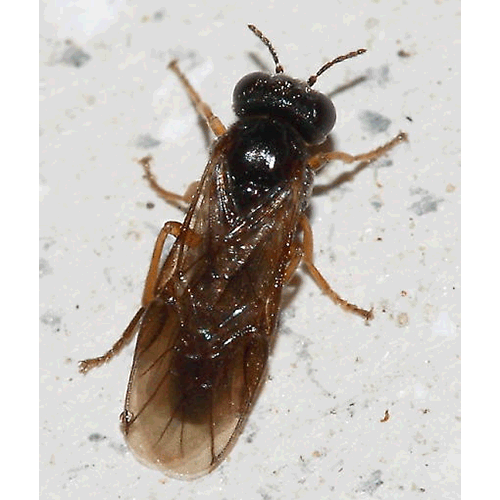

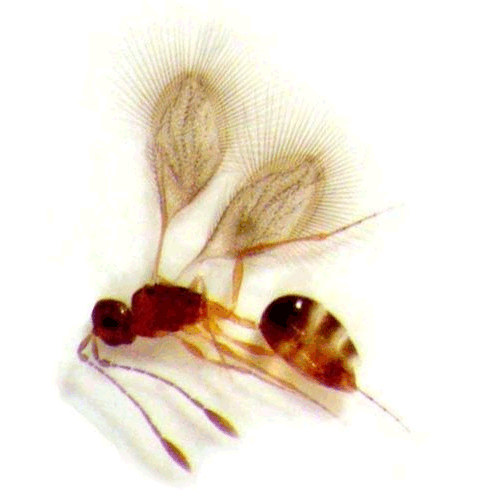

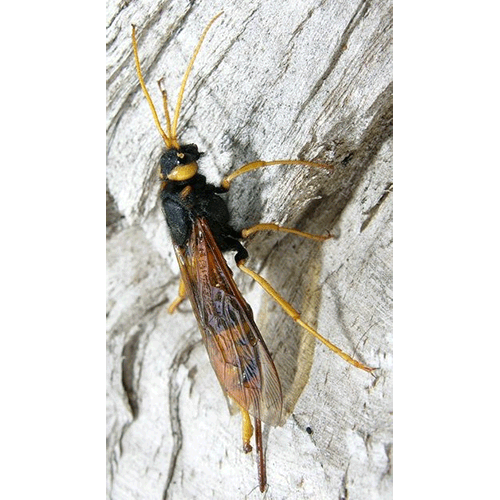

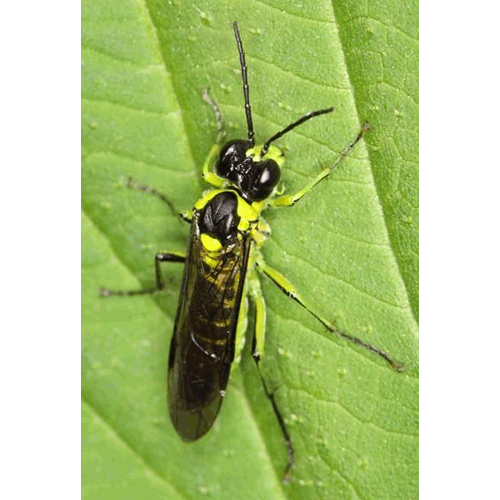

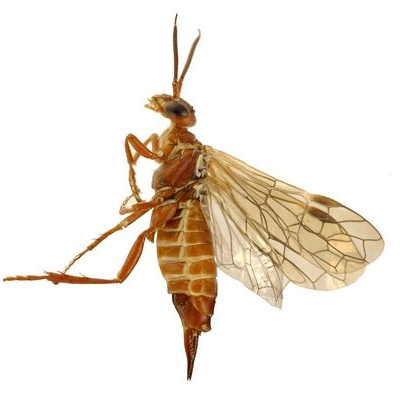

К этому отряду относятся как довольно примитивные пилильщики, ложногусеницы которых, похожие на гусениц бабочек, питаются на растениях, так и насекомые с наиболее высокоорганизованной нервной системой — муравьи, пчелы и осы.Самое крупное перепончатокрылое — яванская головастая сколия (Scolia capitata) — достигает в длину 6 см, а самое мелкое — наездник-яйцеед алаптус (Alaptus magnanimus) — 0,21 мм. Последний является вообще самым мелким из насекомых.

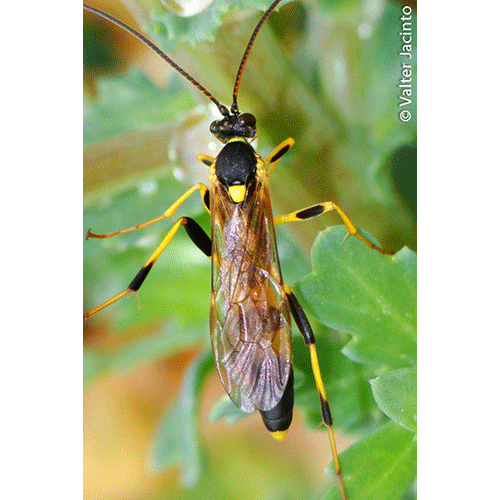

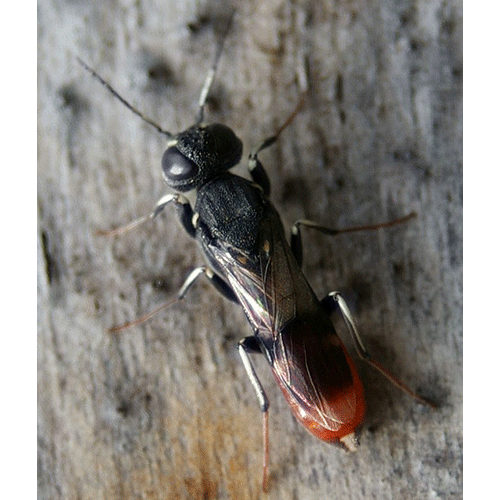

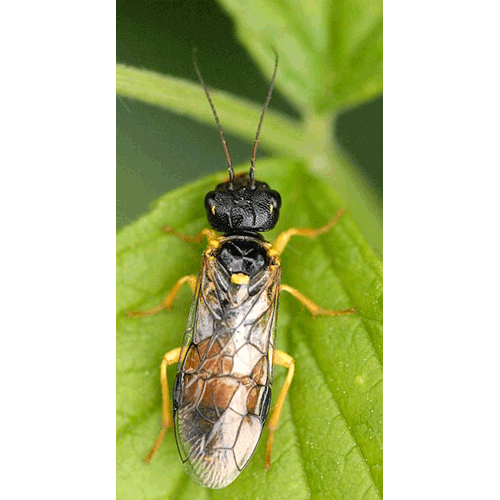

Взрослые насекомые имеют две пары перепончатых крыльев, покрытых сравнительно редкими жилками, а мелкие формы обычно почти или совершенно лишены жилкования. Задняя пара крыльев меньше и при полете имеет подчиненное значение. У живых насекомых обе пары крыльев обычно скрепляются при помощи крючков друг с другом и работают как одна плоскость. Некоторые виды (рабочие муравьи, самки дри-инид, немок и некоторых бетилид и наездников) не имеют крыльев.

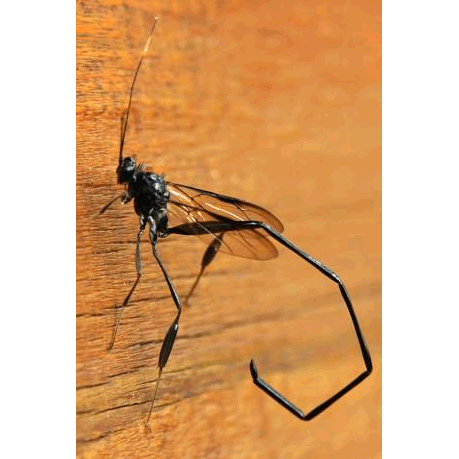

Ротовые части грызущие или лижущие. В последнем случае нижняя губа и нижние челюсти вытягиваются и образуют хоботок с язычком на конце. Такой ротовой аппарат служит для высасывания нектара из цветков. Жвалы хорошо развиты у всех видов и используются не только при питании, но и при строительстве гнезд, рытье почвы и т. д. У некоторых муравьев они имеют причудливую форму и превышают длину головы.

Усики простые, булавовидные, гребневидные, перистые, бывают как прямыми, так и коленчатыми. В последнем случае первый членик их удлинен и носит название рукояти, а остальные членики образуют жгутик. Число члеников усиков варьирует от 3 до 70. У большинства жалящих перепончатокрылых усики самок 12-, а самцов — 13-члениковые. На голове имеется пара сложных фасеточных глаз и 3 простых глазка, но некоторые муравьи совершенно слепы.

Ноги бегательные, с 5-члениковой лапкой. Голень и лапка передней ноги иногда несут специальный аппарат для чистки усиков и лапок, образованный гребенчатой шпорой на конце голени и выемкой на первом членике лапки.

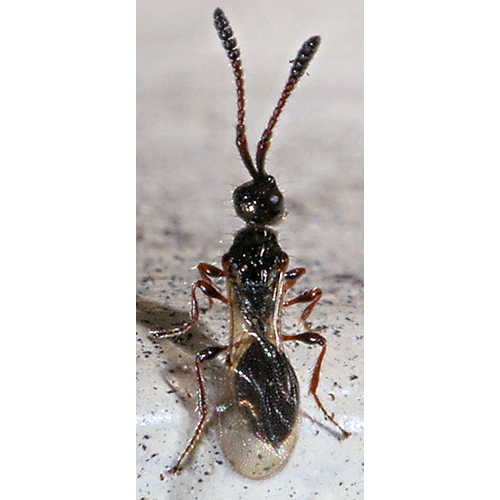

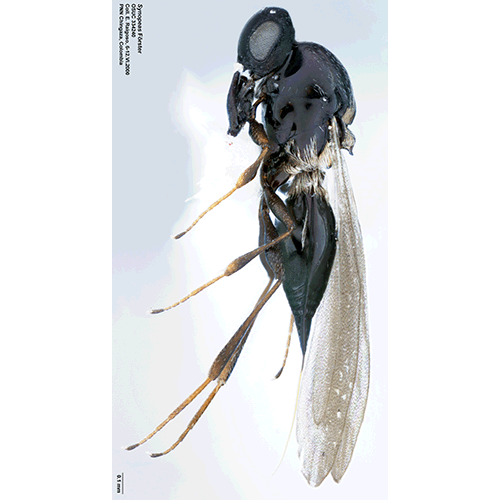

Брюшко причленяется к груди двумя способами: у паразитических и жалящих перепончатокрылых первый сегмент брюшка сужен и причле-нен к груди подвижно, а у сидячебрюхих первый сегмент брюшка широкий и причленен к брюшку всей поверхностью. У муравьев один или два первых членика отделены от брюшка и образуют узелок. Число члеников брюшка варьирует от 3 до 9 (не считая одного членика, который слился с грудью и неотличим от нее). Придатки двух последних сегментов образуют яйцеклад или (у жалящих) жало.

Интересной особенностью перепончатокрылых является то, что самки у них, как правило, откладывают яйца либо гаплоидные (т.е. с одинарным набором хромосом), либо диплоидные (т. е. с двойным набором хромосом). Из первых всегда развиваются самцы, все клетки тела которых гаплоидны; из вторых — только самки (или рабочие общественных перепончатокрылых). В типичных случаях гаплоидные яйца — это неоплодотворен-ные яйца, а диплоидные — оплодотворенные. В последнем случае диплоидный набор хромосом получается после слияния гаплоидного сперматозоида и гаплоидной яйцеклетки. Однако в ряде случаев наблюдается партеногенез, или бесполое размножение, при котором неоплодотворен-ные яйца остаются диплоидными. Партеногенез отмечали у некоторых пилильщиков (у зтих видов самцы отсутствуют или очень редки) и у рабочих некоторых видов муравьев.

Превращение полное. Личинки обычно имеют более или менее развитую голову. У личинок сидячебрюхих перепончатокрылых имеются грудные ноги, а у личинок пилильщиков также и брюшные. Личинки пилильщиков внешне очень похожи на гусениц и поэтому носят название ложногусениц. От настоящих гусениц бабочек они отличаются тем, что ложные ноги имеются у ложногусениц на 9—11 сегментах, тогда как у гусениц не более чем на 8 сегментах. Личинки паразитических и жалящих перепончатокрылых безногие, обычно белого или желтоватого цвета. Ротовые части у всех личинок грызущие. Куколки свободные, часто в коконе.

Половой диморфизм обычно хорошо выражен. Часто имеется полиморфизм, при котором бывает несколько форм самок. У орехотворок наблюдается чередование поколений с крылатыми и бескрылыми самками. У общественных перепончатокрылых (муравьев, пчел, ос) развивается каста рабочих особей — бесплодных самок, выполняющих различные работы в гнезде. Наиболее резко полиморфизм выражен у муравьев, где рабочие всегда бескрылы. У многих видов муравьев рабочие сильно изменчивы, причем мелкие и крупные особи отличаются размерами и пропорциями. В тех случаях, когда наблюдается диморфизм рабочих, т. е. отсутствуют особи, промежуточные между мелкими и крупными, мелких особей называют рабочими, а крупных — солдатами.

Образ жизни перепончатокрылых крайне разнообразен. Рогохвосты, как правило, развиваются в древесине деревьев. Личинки большинства пилильщиков питаются листьями растений, и вообще эта группа биологически сходна с бабочками, что отразилось на конвергентном сходстве личинок. Большинство паразитических и некоторые жалящие перепончатокрылые являются паразитами насекомых и некоторых других членистоногих. Среди жалящих перепончатокрылых мы находим огромное разнообразие сложной инстинктивной деятельности, связанной с заботой о потомстве, вершиной которой является «общественное» поведение муравьев, складчатокрылых ос и пчел.

Благодаря работам советского палеоэнтомоло-га А. П. Расницына сейчас мы довольно полно представляем, как произошли и как эволюционировали перепончатокрылые. Возникли они в триасе, около 200 млн. лет назад. Их предками были представители своеобразного отряда миомоптер (Miomoptera), наиболее примитивного отряда насекомых с полным превращением. Эти насекомые, жившие 300—150 млн. лет назад (с каменноугольного до юрского периода), развивались в более или менее зрелых мужских шишках голосеменных растений. Личинки ползали между чешуйками и поедали микроспорангии. Возможно, пыльцой питались и взрослые миомоптеры. Древнейшим семейством перепончатокрылых были ксиели-ды (Xyelidae). Как и миомоптеры, они развивались в мужских шишках голосеменных. Этот образ жизни сохранился и у немногих ксиелид, доживших до настоящего времени. В начале юрского периода от ксиелид обособилась группа перепончатокрылых, которая перешла к жизни внутри ветвей голосеменных растений. Дальнейшее развитие этой группы пошло в двух направлениях. Одни из них — предки рогохвостов и стеблевых пилильщиков — совершенствовались в усвоении малопитательной древесины. Другие — предки оруссид и стебельчатобрюхих перепончатокрылых — перешли на питание более питательной животной пищей.

Древнейшие хищные перепончатокрылые, видимо, откладывали яйца в ходы, прогрызенные в древесине другими насекомыми, и предоставляли своим личинкам самим добывать себе пищу. Именно так поступают некоторые ныне живущие орус-сидьт. Однако уже в середине юрского периода появились настоящие стебельчатобрюхие перепончатокрылые с длинным, хорошо развитым яйцекладом, что указывает на паразитический образ жизни этих насекомых. Расцвет перепончатокрылых произошел в течение мелового периода (135—65 млн. лет назад) и был связан с расцветом покрытосеменных растений. Именно в это время появляются жалящие перепончатокрылые (осы, пчелы, муравьи), многие современные группы наездников и настоящие пилильщики.

Сейчас перепончатокрылые, по-видимому, самый крупный отряд насекомых. Правда, по числу известных видов они уступают жукам, но перепончатокрылые изучены намного хуже, чем жуки. Так, в семействе Ichneumonidae к 1969 г. было описано 16 тыс. видов, но специалисты, исходя из числа еще не описанных видов, имеющихся в коллекциях, оценивают объем этого семейства в 60—100 тыс. видов. Еще меньше доля описанных видов в семействе Braconidae и надсе-мействе Chalcidoidea. Даже в такой сравнительно изученной группе, как муравьи, насчитывающей 14 тыс. видов, еще не описано 20—30% фауны.

Перепончатокрылые распространены по всем материкам, кроме Антарктиды. Некоторые из них, например шмели,— одни из самых северных насекомых. В тропических лесах и саваннах муравьи — самая многочисленная как по числу видов, так и по числу особей группа насекомых.

Экономическое значение перепончатокрылых велико и разнообразно. Прежде всего следует сказать о медоносной пчеле — одном из немногих домашних насекомых, издавна дающем человеку мед, воск и пчелиный клей. Но сейчас стало известно, что наибольшую пользу это насекомое приносит, опыляя культурные растения. Важными опылителями являются и многие дикие пчелы. В последние годы началось одомашнивание еще одних насекомых — шмелей, причем разводятся они именно для того, чтобы с их помощью опылять красный клевер. Подробнее вопрос о роли насекомых в опылении растений рассматривался выше.

Среди сидячебрюхих перепончатокрылых имеется немало серьезных вредителей растений. Большой вред культурным зерновым злакам (ржи, пшенице, ячменю, овсу) причиняют стеблевые пилильщики (Cephidae), особенно хлебный (Се-phus pygmaeus) и черный (Trachelus tabidus). Целый комплекс пилильщиков вредит плодовым садам. В плодах развиваются сливовый (Hoplocam-ра fulvicornis), грушевый (Н. brevis) и яблонный (Н. testudinea) пилильщики. Вишневый слизистый пилильщик (Caliroa cerasi) скелетирует листья вишен и других плодовых. Крыжовниковые пилильщики (Pristiphora pallipes, Pteronidea ri-besii) объедают листья крыжовника. В садах Средней Азии немалый вред приносит урюковая толстоножка (Eurytoma schreineri).

Немало среди перепончатокрылых и вредителей леса. В сосновых лесах серьезными вредителями являются сосновый (Diprion pini) и рыжий (Neodiprion sertifer) пилильщики, общественный пилильщик-ткач (Lyda erythrocephala) и др. В годы массовых размножений этих вредителей сосновые леса совершенно лишаются хвои.

Но наиболее важная роль перепончатокрылых заключается в стабилизации численности растительноядных насекомых в наземных биоценозах. Эту функцию выполняют разнообразные стебелъ-чатобрюхие перепончатокрылые, как паразитические (наездники, некоторые одиночные осы), так и хищные (муравьи, одиночные и общественные осы). Именно поэтому перепончатокрылых чаще всего используют для биологической борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства. Хотя основные сведения о биологическом методе борьбы даются в общем обзоре насекомых. нам кажется необходимым остановиться здесь подробнее на этом вопросе.

Биологическому методу борьбы с вредителями в последние годы в нашей стране уделяется все большее и большее внимание. Теперь уже стало ясно, что химический метод борьбы имеет целый ряд существенных недостатков, которые не позволяют только с помощью ядов избавиться от вредителей сельского и лесного хозяйства. И основной недостаток этого метода заключается в том, что яды в первую очередь убивают полезных паразитических и хищных насекомых, очень чувствительных к их действию, но не убивают нацело вредителей. В естественных условиях численность растительноядных насекомых сдерживается на низком уровне хищниками, паразитами и болезнями. Поэтому даже если 95% вредителей уничтожается ядами, оставшиеся 5% на следующий год или через год снова дадут вспышку массового размножения.

Вспышки массового размножения вредных насекомых часто возникают как результат бесхозяйственного отношения к природе. Причинами их могут быть неправильное применение ядов, лесные пожары, сжигающие вместе с подстилкой зимующих в ней наездников, уничтожение подстилки и подлеска в лесах, неправильная агротехника и т. д. Кроме того, когда какое-нибудь животное или растение завозят в новый район, где у него нет естественных врагов, наблюдается его массовое размножение и вскоре такие животные и растения становятся настоящим бедствием. Примером может служить завоз непарного шелкопряда или японского жука в Америку или завоз колорадского жука в Европу.

Ведущее место в биологическом методе борьбы занимают перепончатокрылые. Достаточно сказать, что в 80 хорошо изученных случаях, когда ввоз и использование естественных врагов вредных насекомых привели к тому, что опасность массового размножения этих вредителей была ликвидирована полностью, было применено 4 вида вирусов, 1 вид бактерий, 1 вид паразитических грибов и 133 вида животных, из которых 75 видов — перепончатокрылые .

Существуют 3 направления биологической борьбы с вредными насекомыми: 1) интродукция и акклиматизация новых паразитов и хищников, 2) наводнение паразитами очагов массового размножения вредителей и 3) создание условий для лучшего развития местных энтомофагов.

Интродукция и акклиматизация новых видов используются главным образом для борьбы со случайно завезенными вредителям!. Именно в этом направлении достигнуты наибольшие успехи, особенно в Северной Америке и на Гавайских островах. Суть метода заключается в следующем: детально изучают биологию вредителя у него на родине, с тем чтобы выяснить, какие паразиты и хищники являются там его основными врагами. Затем отлавливают и перевозят наиболее эффективных естественных врагов вредителя. Обычно перевозят сравнительно небольшое число энтомофагов, а затем их размножают в лаборатории и выпускают в природу.

В СССР завозились наездники афелинус (Aplie-linus mali) из Северной Америки для борьбы с кровяной тлей (Eriosoma lanigerum) и проспал-телла (Prospaltella perniciosi) для борьбы с щитовками, вредящими цитрусовым. Оба паразита хорошо прижились и успешно подавляют очаги вредителей. В 1940 г. в Канаду из Европы для борьбы с хлебными пилильщиками был ввезен наездник коллирия (Collyria calcitrator). Зараженность пилильщиков паразитом составляла в 1949 г. 27%, а в 1958 г. уже 47%.

Для борьбы с вредными хрущами неоднократно применялись тифии и сколии. Так, завезенные в 1920—1936 гг. в США из Японии и Китая для борьбы с японским жуком (Popillia japonica) два вида тифий (Tipliia vernalis и Т. popillivora) акклиматизировались в восточных штатах и сейчас являются врагами этого вредителя. На острове Маврикий численность вредящего кокосовым пальмам жука-носорога (Oryctes tarandus) сдерживается завезенной сюда в 1915 г. с Мадагаскара сколией (Scolia oryctophaga). В 1961 г. на Гавайские острова для борьбы с хрущом Anomala ori-entalis была завезена с Филиппин сколия Сот-psomeris marginella, успешно и непрерывно снижающая численность этого вредителя.

Метод наводнения заключается в следующем. В лаборатории разводят в больших количествах паразитов и, если где-нибудь возникает вспышка массового размножения вредителей, в этом районе выпускают массу паразитов. Чаще всего разводят яйцеедов — трихограмму (Trichogram-ma evanescens) — паразита яиц бабочек — и теленомусов (Telenomus verticillatus для борьбы с сосновым шелкопрядом, Т. laeviusculus — с кольчатым шелкопрядом, Microphanurus — с вредной черепаЩкой). Особенно удобна для этих целей трихограмма, так как, во-первых, этот наездник легко разводится на яйцах зерновой моли, что дает возможность в любое время разводить его в лаборатории в больших количествах, и, во-вторых, он заражает около 150 видов бабочек, так что может применяться для борьбы с многими вредителями.

Но метод наводнения имеет и целый ряд отрицательных сторон. Во-первых, при длительном разведении на зерновой моли наездники мельчают и становятся менее эффективными на полях. Во-вторых, затруднено использование специализированных паразитов, эффект от которых гораздо выше, чем от неспециализированных, так как для разведения специализированных паразитов необходимо разводить в больших количествах того вредителя, против которого он будет применяться. И в-третьих, метод этот все же относительно дорог. Однако небольшой еще опыт выращивании паразитов или их хозяев на искусственных средах позволяет надеяться, что в будущем можно будет широко и успешно применять и этот метод.

Наиболее перспективными для борьбы с местными вредителями, особенно в лесном хозяйстве, являются комплексные мероприятия, направленные на создание условий, благоприятных для размножения и расселения естественных врагов вредных насекомых. Но для правильного планирования таких мероприятий необходимо хорошо знать образ жизни хищных и паразитических насекомых. И хотя пока о них известно очень мало, уже сейчас некоторые мероприятия внедрены в практику лесного хозяйства. Так, например, оказалось, что многие наездники-яйцееды дают в год несколько поколений, но, поскольку вредители — их хозяева имеют всего одно поколение в году, развитие наездников происходит и на других хозяевах, живущих на других растениях. Поэтому естественно, что в лесопосадках, состоящих всего из одной культуры (например, сосны), такие паразиты развиваться не смогут, а смешанные посадки из нескольких пород деревьев будут более устойчивыми к лесным вредителям. Хорошие результаты дает и посев растений-медоносов на лесных полянах. Цветы привлекают наездников, сколий, тифий, мух-тахин, и благодаря дополнительному питанию у них увеличивается срок жизни и количество отложенных яиц. Часто, особенно в садах, предпринимается^ручной сбор вредителей и последующее сжигание их. Но оказывается гораздо полезнее для сада не уничтожать вредителей сразу, а посадить их сначала в ящик, прикрытый марлей, и время от времени открывать марлю и выпускать вылетающих паразитов и лишь потом уничтожать незараженных вредителей.

Биологический метод борьбы во многих отношениях лучше химического метода. Эффективность его значительно выше, а стоимость, как правило, ниже. Однако сейчас еще невозможно применять его в широком масштабе, так как для этого необходимо очень хорошо знать образ жизни сотен вредителей и десятков тысяч паразитов и хищников. Предстоит еще много работы энтомологам, физиологам, биохимикам, агрономам и лесоводам. Но придет время, когда люди смогут заранее проектировать такие сады, леса и поля, в которых будет невозможно появление массовых вредителей. И знание биологии полезных перепончатокрылых будет одним из основных элементов, необходимых для составления таких проектов.

Отряд распадается на два подотряда: сидячебрюхие (Phytophaga) и стебелъчатобрюхие перепончатокрылые (Apocryta)

Книги:

Жизнь животных. Том 3. Членистоногие: трилобиты, хелицеровые, трахейнодышащие. Онихофоры / под ред. М. С. Гилярова, Ф. Н. Правдина, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1984. — С. 33. — 463 с.

Жизнь животных. Том 3. Членистоногие: трилобиты, хелицеровые, трахейнодышащие. Онихофоры / под ред. М. С. Гилярова, Ф. Н. Правдина, гл. ред. В. Е. Соколов. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 1984. — С. 33. — 463 с.

Общая энтомология. Г. Я. Бей-Биенко 1980

Общая энтомология. Г. Я. Бей-Биенко 1980

Энтомология. Росс Г., Росс Ч., Росс. Д. 1985

Энтомология. Росс Г., Росс Ч., Росс. Д. 1985

Курс общей энтомологии. Шванвич Б. Н. 1949

Курс общей энтомологии. Шванвич Б. Н. 1949

Курс общей энтомологии. Захваткин Ю. А. 2001

Курс общей энтомологии. Захваткин Ю. А. 2001

Историческое развитие класса насекомых / Под ред. Б. Б. Родендорфа и А. П. Расницына. Академия наук СССР 1980

Историческое развитие класса насекомых / Под ред. Б. Б. Родендорфа и А. П. Расницына. Академия наук СССР 1980

Физиология насекомых: учеб. пособие для студ. ун-тов, обучающихся по спец. «Биология». Тыщенко В. П. 1986

Физиология насекомых: учеб. пособие для студ. ун-тов, обучающихся по спец. «Биология». Тыщенко В. П. 1986

Определитель насекомых европейской части СССР. Б. М. Мамаев, Л. Н. Медведев, Ф. Н. Правдин 1976

Определитель насекомых европейской части СССР. Б. М. Мамаев, Л. Н. Медведев, Ф. Н. Правдин 1976

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Первая часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1978

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Первая часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1978

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Вторая часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1978

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Вторая часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1978

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Третья часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1981

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Третья часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1981

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Четвёртая часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1986

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Четвёртая часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1986

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Пятая часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1986

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Пятая часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1986

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Шестая часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1988

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. III. Перепончатокрылые. Шестая часть. / под общ.ред. чл.-корр. Г. Я. Бей-Биенко 1988

Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Первая часть - 1995

Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Первая часть - 1995

Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Вторая часть - 1995

Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Вторая часть - 1995

Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Третья часть - 1998

Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Третья часть - 1998

Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Четвёртая часть - 2000

Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Четвёртая часть - 2000

Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Пятая часть - 2007

Лер П. А. Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т.4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. Пятая часть - 2007

Общественные насекомые: экология и поведение. Брайен М. В. 1986

Общественные насекомые: экология и поведение. Брайен М. В. 1986

Экология насекомых. Яхонтов В.В. 1964

Экология насекомых. Яхонтов В.В. 1964

Лесная энтомология. Воронцов А. И. 1982

Лесная энтомология. Воронцов А. И. 1982

Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные аспекты. В 4 томах. / Рупперт Э.Э., Фокс Р.С., Барнс Р.Д. - 2008

Зоология беспозвоночных. Функциональные и эволюционные аспекты. В 4 томах. / Рупперт Э.Э., Фокс Р.С., Барнс Р.Д. - 2008

Клюге Н. Ю. 2000. Современная систематика насекомых. Принципы систематики живых организмов и общая система насекомых с классификацией первичнобескрылых и древнекрылых. СПб.: Изд-во «Лань». 336 с.

Клюге Н. Ю. 2000. Современная систематика насекомых. Принципы систематики живых организмов и общая система насекомых с классификацией первичнобескрылых и древнекрылых. СПб.: Изд-во «Лань». 336 с.

Биологический энциклопедический словарь под редакцией М. С. Гилярова и др., М., изд. Советская Энциклопедия, 1989

Биологический энциклопедический словарь под редакцией М. С. Гилярова и др., М., изд. Советская Энциклопедия, 1989

Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные. / Акимушкин И. И. 1989

Мир животных: Насекомые. Пауки. Домашние животные. / Акимушкин И. И. 1989

Иллюстрированная энциклопедия насекомых. / В.Я. Станек 1977

Иллюстрированная энциклопедия насекомых. / В.Я. Станек 1977