Описание:

Самое многочисленное семейство соколообразных, включающее около 220 разнообразных видов, иногда группируемых в 12 подсемейств: осоеды, коршуны, орланы, грифы, змееяды, луни, ястреба, канюки, орлы и др. Распространены практически по всему свету.

Для ястребиных характерны широкие и закругленные крылья, сильные лапы, крючковатый клюв без дополнительного зубца на подклювье (за редчайшими исключениями). Питание и способы гнездования широко варьируют. Подавляющее большинство ястребиных строит собственные гнезда. Кладка обычно из яиц белого или светло-зеленого цвета с пятнами и пестринами разной густоты.

Обособленную группу в семействе ястребиных составляют виды, специализированные к добыванию насекомых, в том числе личинок общественных ос, а также моллюсков и других беспозвоночных животных.

Осоед (Pernis apivorus) действительно поедает личинок ос. Многие черты его строения и особенно поведения приспособлены к добыванию этого калорийного, но труднодоступного корма. Мелкие, очень прочные перышки на лбу, в углах рта и возле глаз, ноги в крепких роговых чешуйках, плотное оперение тела — все это надежная защита от разъяренных ос, атакующих разорителя их гнезда. Величина осоеда средняя (общая длина 50—60 см, масса 600—1100 г), окраска индивидуальна. Спина у всех птиц однообразно-темная, тогда как низ тела у разных птиц варьирует от шоколадно-коричневого до соломенно-желтого; у старых самцов голова благородного пепельного цвета. Изумительные у осоедов глаза — пронзительно-желтые, словно фосфоресцирующие.

Распространен в лесах Европы и Западной Сибири. Предпочитает леса разреженные, с полянами и прогалинами. Перелетная птица, зимует в Тропической Африке.

Гнездится осоед примерно на месяц позднее многих других хищников умеренных широт, в конце мая — начале июня. Поэтому гнезда на деревьях строит, как правило, из свежих веток с зеленой листвой, а не из сухих сучьев, как большинство ястребиных. Кладка обычно из 2 яиц характерного красно-коричневого цвета, размером с куриные. Насиживание 34—38 дней (в нем участвует и самец). Птенцы находятся в гнезде до середины августа, когда молодняк других пернатых хищников уже недели 3—4 как научился летать. Насиживание (особенно в момент вылупления птенцов) очень плотное: известны случаи, когда наблюдателю удавалось дотронуться рукой до сидящей на гнезде самки. Еще одна характерная черта гнездовой жизни: если почти у всех хищных птиц родительские обязанности четко разграничены (самец носит добычу, а самка оделяет ею птенцов), то у осоедов равноправие — каждый из родителей и пропитание добывает, и птенцов на гнезде кормит.

Свою главную добычу — гнезда ос и, реже, шмелей — осоед неустанно выискивает в самых укромных и недоступных местах: в земляных норках и густой траве, под кустами и среди листвы.

Основной способ его охоты — терпеливое выслеживание летящих к гнезду насекомых благодаря феноменальной остроте зрения (четко фиксирует полет ос в пестрой мозаике летнего леса) и слуха {безошибочно выделяет по характеру жужжания тех, которые возвращаются домой, нагруженные добычей). Постепенно и скрытно, чтоб не всполошить ос раньше времени, подлетает хищник все ближе и ближе к бумажному шару с желанными сотами, полными личинок. Удивительна способность осоеда надолго замирать в абсолютной неподвижности, что также помогает ему предельно близко подобраться незамеченным к осиному гнезду.

Ежедневно паре осоедов требуется найти 4— 6 осиных гнезд, чтобы обеспечить каждого птенца положенным суточным рационом — порядка 1000 личинок. За весь летний сезон растущим молодым родители скармливают до 50 тыс. личинок ос общей массой около 5 кг. Дополнительные и заменяющие корма (например, добываемые в дождливые дни) — лягушки, ящерицы, птенцы, разные насекомые.

Численность осоеда средняя: обычно одна пара приходится на 20—50 км2 леса. В местах массовой концентрации осенних мигрантов (южная оконечность Швеции, пролив Босфор, Ближний Восток и др.) учитывали за сезон десятки тысяч этих хищников, а на юго-восточном побережье Черного моря в августе — октябре 1976 г. насчитали почти 140 тыс. пролетных осоедов.

В Восточной Сибири и Южной Азии распространен хохлатый осоед (P. ptilorhynchus), который чуть крупнее осоеда, а на голове у него едва заметный хохол. В некоторых сводках рассматривается в качестве подвида предыдущего вида.

Вилохвостый коршун (Elanoides forficatus) ближе к осоедам, чем к настоящим коршунам. Его облик весьма характерен — длинные острые крылья и длинный вильчатый хвост (вырезка хвоста — самая глубокая среди хищных птиц). В полете похож на большую ласточку-касатку. Голова и низ тела снежно-белые, спина, крылья и хвост черные, восковица и лапы голубые. Общая длина (60—65 см) и размах крыльев (110—125 см) внушительные, а масса этой элегантной птицы относительно небольшая (400—500 г). Полет маневренный и изящный. Распространен от Северной Аргентины до южных районов США и Мексики. Из-за неразумного преследования в прошлом столетии перестал гнездиться в других частях Северной Америки. В умеренных широтах совершает сезонные миграции, в тропиках оседлый.

Живет в разрешенных лесах. Гнезда обычно в вершинах высоких деревьев, часто декорированы бородатыми лишайниками. Кладку из 2—3 пестрых яиц насиживают оба родителя.

Кормится почти исключительно насекомыми, которых ловко схватывает лапой на лету. Изредка уносит гнезда общественных ос и мелких птиц с яйцами или птенцами, ловит ящериц и древесных змеек. В Коста-Рике и Колумбии отмечали, как вилохвостые коршуны срывали спелые сочные плоды, в том числе каучукового дерева, и поедали их в воздухе.

Широкоротый коршун (Macheirhamphus alcinus) некоторыми чертами строения и образа жизни сходен с козодоем: клюв короткий, разрез рта очень широкий, в его углах множество мягких щетинок (вибрисс), большие глаза и, наконец, сумеречный образ жизни. Охотится полчаса-час на рассвете и закате (иногда ночью, при полной луне), в стремительном полете схватывая лапами летучих мышей, ласточек, мелких стрижей (в том числе вылетающих из своих пещер саланган) и других птичек, а также крупных ночных бабочек, стрекоз и т. п. Добычу целиком заглатывает прямо в полете. Охотится по опушкам, полянам, над водоемами, на лужайках у домов или возле уличных фонарей. Близ Лусаки в Замбии подсчитали, что ежесуточно каждый коршун добывал в среднем по 7 летучих мышей общей массой примерно 55 г, затрачивая на поимку каждого зверька менее 3 мин. За год пара коршунов вылавливала у входа в одну пещеру до 5 тыс. летучих мышей.

Обитают в тропиках Юго-Восточной Азии, Центральной Африки и Мадагаскара. Довольно крупные гнезда строят в вершинах деревьев (до 50— 60 м над землей) вблизи открытых пространств. Известны гнездовья в населенных пунктах. В кладке 1—2 зеленовато-белых яйца почти без отметин. Насиживает самка, которая смело защищает гнездо от любых посягательств на него (в том числе со стороны человека).

Окраска птиц в целом темно-бурая, низ пестрый, хвост полосатый, на голове хохол, вокруг глаз тонкие белые «очки». Общая длина 40—47 см, масса 350—450 г.

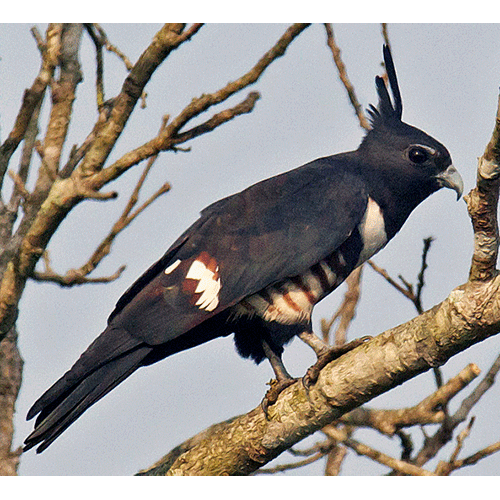

Среди ястребиных крайне редки виды, у которых клюв, как у соколов, имеет дополнительный зубец на подклювье. Одна из таких птиц — черная база (Aviceda leuphotes) — хороша собой: интенсивно черная, с белой «манишкой» на груди и белыми отметинами на крыльях, низ полосатый, на затылке красиво заостренный длинный хохол. Размеры небольшие: общая длина 28—33 см. масса 300—400 г. Живет в лесах гималайских предгорий, на зиму мигрирует в Индию и Юго-Восточную Азию. Охотится на жуков, мелких грызунов, птиц, ящериц, квакш.

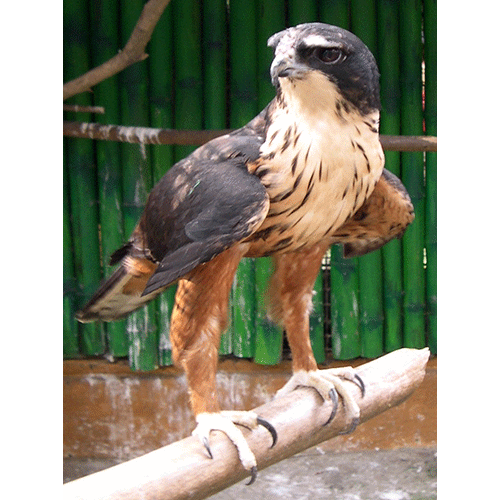

Еще более редкостный случай — два зубца на подклювье — нашел отражение в латинском, английском и русском названиях вида: двузубый, или зубчатоклювый, коршун (Harpagus bidentatus). Распространен в лесах Центральной и Южной Америки. Пепельного цвета головой и разнообразием окраски нижней стороны тела похож на осоеда. Общая длина 30—35 см, масса 170— 220 г. Гнездится высоко на деревьях. В кладке 3—4 белых с бурыми пятнами яйца. Питается главным образом мелкими пресмыкающимися и насекомыми.

Ближайший родственник двузубого коршуна — тоже в основном насекомоядный красноногий коршун (Н. diodon), обитающий в тропиках Суринама и Восточной Бразилии. Интересен поразительным сходством с живущим в тех же тропических лесах двуцветным ястребом (Accipiter hicolor) и окраской оперения (темный верх, светлый низ с продольными пестринами у молодых птиц, красно-рыжие «штаны» на бедрах), и размерами (длина 30—38 см, масса 180—250 г), и общим обликом, и повадками. По этому поводу высказано любопытное толкование выгод, извлекаемых безобидным коршуном из такой мимикрии (подражательного сходства): завидев его и приняв за хищного ястреба, мелкие птицы улетают или затаиваются: тогда интенсивно начинают петь и тем самым обнаруживают себя цикады — главный предмет вожделений красноногого коршуна.

Уникальный в мире птиц пример предельно узкой пищевой специализации — коршун-слизнеед (Rostrhamus sociabilis). Встречается на полуострове Флорида в США, на Кубе, в Центральной и Южной Америке. Размеры средние: общая длина 35—42 см, масса 300—400 г. Половой диморфизм в окраске резко выражен: самцы угольно-черные, хвост у них сизый с широкой черной полосой, восковица, глаза и лапы красные; самки коричневые с бурыми пестринами.

Самое замечательное в строении коршуна-слизнееда — тонкий вытянутый клюв с длинным, очень острым, круто загнутым книзу надклювьем, похожим на кривое шильце. Это и есть специальный инструмент для извлечения из прочных раковин единственного корма коршуна-слизнееда — крупных (до 3—4 см в диаметре) яблочных улиток рода Pomacea (похожих на небольшие яблочки). Рано утром и под вечер они выбираются из воды на стебли болотных растений, где хищник их отыскивает, схватывает лапой и относит на присаду. Удерживая добычу длинными пальцами с острыми когтями, коршун сначала открывает крышку раковины, а затем круговым движением острого надклювья подрезает запирающую мускулатуру и легко извлекает моллюска из его убежища.

Живут коршуны-слизнееды на болотах, в поисках обилия пищи нередко меняют места гнездований. Селятся обычно группами по 6—10 пар или колониями до 50 и даже 100 пар (например, в Суринаме). Гнездятся на заломах густой водной растительности, на кустах и низких деревьях по островкам среди болот. Гнезда рыхлые и непрочные, часто разрушаются ветром и дождями. В кладке 3—4 бледно-зеленых с бурыми пятнами яйца. Насиживают (26—28 дней) и выкармливают молодых (около месяца) оба родителя.

Один из подвидов (R. s. plumbeus), живущий во Флориде, находился на грани исчезновения, занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Основные причины падения численности (в 60-е гг. нынешнего столетия во Флориде оставалось около 20 птиц) — истощение кормовой базы из-за осушения болот, низкий успех размножения из-за разрушения гнезд, похищения кладок и птенцов змеями, наземными хищниками и птицами (например, трупиалами). Тщательная охрана, поддержание постоянного уровня воды на болотах, установка искусственных гнезд-корзин и другие меры способствовали восстановлению популяции коршуна-слизнееда.

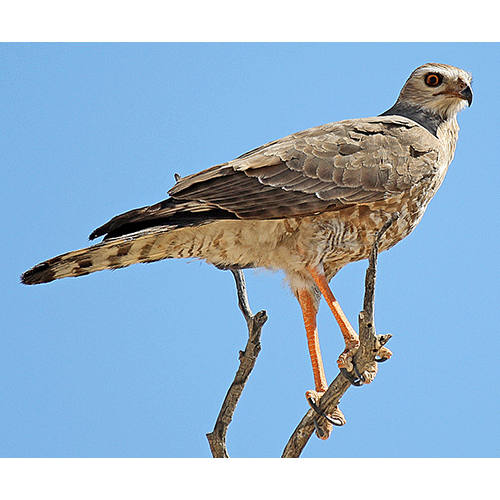

Красив дымчатый коршун (Elanus caeruleus), обитающий в открытых ландшафтах, саваннах и редколесьях Африки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также на юге Испании. Ведет оседлый образ жизни. Голова и спина нежно-серого цвета, плечи и узкие полоски у глаз черные, низ белый, глаза ярко-красные. Общая длина 28—35 см, масса 230—250 г.

На деревьях строят маленькие (около 30 см в диаметре) и рыхлые гнезда. Кладка из 3—4 красивых яиц кремового цвета с венчиком из пестрин. Насиживает самка 25—28 дней, молодые вылетают примерно через месяц. В охотничьем полете иногда зависает в воздухе, трепеща крыльями, затем закидывает их за спину и грациозно планирует к земле, а в последний момент стремительно ныряет в траву за добычей. Кормится в основном мелкими грызунами, а также жаворонками и другими наземными птицами, ящерицами, крупными насекомыми.

В пустынных районах Центральной Австралии живет буквокрылый коршун (Е. scriptus). Похож на дымчатого, но на белом фоне по наружному краю подкрыльев четко вырисовываются изломанные черные полосы, иногда напоминающие Букву «М». Охотится вечером и даже ночью при луне. Кормится крысами, мышами и другими грызунами, а в периоды депрессии их численности совершает массовые инвазии в прибрежные области страны.

Черный коршун (Milvus migrans) совсем не черный, а темно-коричневый, почти однотонный. Его легко узнать по вильчатому хвосту с небольшой выемкой и по длинным, чуть изогнутым назад крыльям. Общая длина 45—60 см, масса 700—1100 г.

Живет почти по всему Старому Свету, кроме Британских островов и Скандинавии, тундр и густых тропических лесов, североафриканских и аравийских пустынь. Северные популяции перелетны, зимуют в местах обитания южных. На севере предпочитают селиться вблизи водоемов. В Африке и, особенно, в Индии много коршунов живет в городах и их окрестностях. Нередки групповые поселения и даже крупные колонии из многих десятков пар. Гнезда строят на деревьях, выстилая их всякой всячиной: комьями земли и сухим навозом, пластиком и бумагой, мягким тряпьем и колючими веточками и т. д. К вылету птенцов земля утрамбовывается, а гнездо становится будто асфальтированным. В Окском заповеднике эту склонность использовали для определения размеров индивидуальных участков в период гнездования, раскладывая на видных местах пронумерованные листки из блокнота, папиросные коробки и пр. Часть из них была найдена в гнездовой выстилке, которую каждая пара собирала с 50—80 га. Кладки из 2—3 яиц (размером с куриное) грязновато-белого цвета с редкими пятнами. В умеренных широтах они появляются в начале мая. Насиживает почти исключительно самка около месяца, пребывание птенцов в гнезде длится 6—7 недель, вылет молодых в конце июля.

Обычно коршуны осторожны. В нашей стране описан только один случай активной защиты гнезда от человека — в Центрально-Черноземном заповеднике под Курском.

Охотник коршун плохой, а собиратель — отменный. Поэтому в его меню входит все: рыба, мелкие зверьки, птицы, рептилии, лягушки, насекомые, падаль, отбросы и т. п. Очень часто он подбирает снулую и мертвую рыбу, слабых птенцов, больных и погибающих зверей, подранков (в одном из районов рязанской Мещеры они составили более 80% добытых коршуном уток). Очень внимательны коршуны ко всему съестному, что «плохо лежит». Описан случай, когда один из них похитил большой кусок вареного мяса у обедающих на лесной поляне косцов. В Дели во время дипломатических приемов на открытых лужайках коршуны с удивительной ловкостью схватывали мясные фрикадельки, маленькие сосиски и кусочки жареного теста прямо с подносов. Отмечена своеобразная охотничья тактика коршуна, также связанная с человеком: внезапное нападение на животных, внимание которых отвлечено на сильные раздражители — транспорт, группы людей. Все это свидетельства гибкого реагирования коршуна на разнообразие кормовых ситуаций.

Численность коршуна в разных частях ареала различается весьма существенно. В большинстве стран Западной Европы (кроме Испании) относительно редок: всего гнездится 30—40 тыс. пар. В нашей стране обычен вдоль рек и возле озер, на водоразделах встречается редко. На территории размером около 50 000 км2 в пределах европейского центра России обитает порядка 500—700 пар (примерно 10% суммарного населения хищных птиц). Неправдоподобно велика численность коршуна в городах и селах Индии: на такой же площади в 50 000 км2 (Дели и окрестности) живет примерно 20—22 тыс. пар (20% общей численности пернатых хищников на этой территории). Из них в столице Индии гнездится почти 2,5 тыс. пар коршунов, притом в некоторых районах Старого города плотность их населения достигает 70 пар на 1 км2,— словно зябликов в лесах Подмосковья. Столь феноменальная численность — следствие не только обилия корма (отходов, живности), но и безукоризненно благожелательного отношения к птицам жителей Индии.

Мировая популяция коршуна одна из самых крупных среди соколообразных, исчисляемая миллионами гнездящихся пар.

Красный коршун (М. milvus) тоже отнюдь не красный, а рыже-коричневый, с более глубокой выемкой на хвосте, поэтому «вилочка» заметнее, чем у черного коршуна. Размеры сходные: общая длина 56—61 см, масса 900—1400 г. Гнездится только в Европе (от Португалии до Белоруссии) да на крайнем северо-западе Африки. Экология обоих видов сходна, однако в некоторых местах совместного обитания отмечено, что черный коршун вытесняет красного.

На протяжении столетий на долю красного коршуна выпало немало тяжких испытаний. Показательна его история в Великобритании. В XVI — XVII вв. он был обычнейшим «мусорщиком» Лондона и других британских городов, гнездился по всей стране. Но с конца XVIII по начало XX в. был практически полностью истреблен охотниками и коллекционерами птичьих кладок. К 1903 г., когда начата его охрана, в глухих районах Уэльса сохранилось менее 10 пар. Сейчас популяция постепенно восстанавливается (к началу 80-х гг.— примерно 40 пар). Общая численность красного коршуна, вероятно, не превышает 10 тыс. гнездящихся пар.

Браминский коршун (Haliastur indus) населяет Индию, Юго-Восточную Азию, Северную Австралию и Соломоновы острова. Несколько мельче черного коршуна: общая длина 43—50 см, масса 600—700 г. Выглядит эффектно — основное оперение красно-каштановое, грудь и голова снежно-белые.

Весьма обычен по морским побережьям, вблизи водоемов, на рисовых полях; нередко встречается в населенных пунктах. Гнездится на деревьях (предпочитает одиночные), в том числе на вершинах пальм. В выстилке гнезд, кроме мусора и навоза, нередко присутствуют зеленые листья. Кладка обычно из 2 белых с пестринами яиц. В Южной Индии, где браминский коршун наиболее обычен, размножение начинается в январе — феврале. Насиживает самка около месяца, молодые покидают гнездо через 6—7 недель. Кормится самой разнообразной пищей: рыбой (в том числе снулой), мелкими зверьками, птенцами, ящерицами, лягушками, крабами, насекомыми, а также падалью и отбросами.

Группу орланов и их ближайших родственников составляют 11 видов (3 рода). Несмотря на внушительные размеры и солидный облик, они ближе к коршунам, чем к орлам, от которых отличаются неоперенной плюсной лап и более массивным клювом.

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) — большая птица: общая длина 70—100 см, размах крыльев 2—2,4 м, масса 3—6,5 кг. Самки крупнее самцов. Взрослые птицы (от 4 лет и старше) в целом бурые, с желтым клювом и клиновидной формы белоснежным хвостом. У молодых хвост темный, но год от года белого цвета на рулевых становится все больше.

Гнездится в Северной Азии, а также по морским побережьям и крупным водоемам Северной и Восточной Европы. Часть популяции оседла, часть совершает недалекие сезонные миграции. Гнездовые территории обширные (от 50 до 120 км2) и постоянные. Если птиц не беспокоят, они живут в одном и том же месте по 30—50 и более лет (в Исландии и сейчас обитаем участок, найденный 150 лет назад).

Огромные гнезда (диаметром и толщиной до 2 м) стараются строить на огромных деревьях (обычно выше 20 м от земли); в лесотундре довольствуются низкорослыми лиственницами и елями; по морским побережьям гнездятся на неприступных скалах. К размножению приступают рано: на юге в феврале — марте, на севере в апреле. Во время брачных игр иногда выполняют головокружительный (в буквальном смысле слова) акробатический номер: обе птицы, сцепившись когтями, падают из поднебесья к земле, беспрерывно кувыркаясь, словно в «чертовом колесе». Кладка обычно из 2 крупных (с гусиное) белых яиц, иногда покрытых бледно-охристымн размытыми пятнами. Насиживает преимущественно самка 37—40 дней, молодые покидают гнездо примерно через 70 дней. Птенцы живут в гнезде мирно, друг друга не обижают, в отличие от птенцов многих других хищных птиц.

В рационе белохвоста существенную роль играет рыба: щука (до 3 кг), лещ, сазан, окунь, треска, пинагор и др. За рыбой никогда не ныряет (как скопа), а схватывает ее у поверхности воды. Часто подбирает снулую или мертвую рыбу. Много добывает водных птиц (лысух, уток, чаек, чистиковых, молодых цапель и др.), но тоже выискивает при этом ослабленных, больных, замерзших. На массовых зимовках водоплавающих на Черном и Каспийском морях орланы пируют при наступлении внезапных холодов, расклевывая вмерзающих в лед лысух, уток, гусей. На Каспии отмечали, что облетающий скопления водных птиц орлан иногда пугал их, имитируя атаку, чтобы безошибочно определить ослабевших или замерзающих птиц, обреченных на неминуемую гибель. Зимой часто кормится падалью.

В нашей стране орлан-белохвост относительно редок, включен в Красную книгу России. Довольно значительные группировки имеются в северной тайге и лесотундре (на нижней Оби и Южном Ямале гнездится 250—300 пар), в Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги (до 300 пар), на Камчатке (около 80 пар) и т. д. Всего в России гнездится несколько тысяч (вероятнее всего 2—3 тыс.) пар орлана-белохвоста. В Европе отмечено существенное падение численности белохвоста в прошлом столетии, главным образом из-за отстрела, разорения гнезд и вредного влияния пестицидов, попадающих в воду и, соответственно, в рыбу. Сейчас в зарубежной Европе сохранилось 600— 800 пар белохвостое (из них почти половина — в Норвегии). Вид включен в Красную книгу Международного союза охраны природы. В Швеции, Финляндии и некоторых других странах организована зимняя подкормка орланов рыбой из чистых, не загрязненных пестицидами озер.

Считается, что первой в мире окольцованной дикой птицей был именно орлан-белохвост, помеченный бронзовым кольцом в Германии 26 апреля 1829 г. (т. е. за 70 лет до начала широкого мечения птиц в научных целях в Дании).

Несколько меньше белохвоста орлан-долгохвост (Н. leucoryphus): общая длина 70—80 см, масса 2,6—3,5 кг. Отличительная его черта — широкая черная полоса по краю белого хвоста. Птица для нашей фауны загадочная: считается, что раньше он у нас гнездился, но в последние полсотни лет никаких достоверных доказательств тому нет. Включен в Красную книгу России. Обычны долгохвосты на богатых рыбой и птицей временных разливах в Северной Индии, возникающих после летних мусонных дождей и пересыхающих к февралю — марту. Здесь они начинают гнездиться с октября — ноября, а к марту — апрелю молодые вместе со взрослыми начинают покидать Индию в поисках кормовых водоемов.

Белоплечий орлан (Н. pelagicus) — самый крупный представитель отряда соколообразных в нашей стране: общая длина 100—112 см, масса 6—9 кг. И самый, пожалуй, выразительный: огромный ярко-желтый клюв, снежно-белые плечи, голени и хвост резко контрастируют с общим темно-бурым оперением тела. Молодые однотонно-бурые.

Живет на Камчатке и по побережью Охотского моря на юг до низовьев Амура. Далее 50—80 км от моря практически не гнездится. В местах совместного обитания с орланом-белохвостом оттесняет его от морских побережий во внутренние районы. Численность относительно стабильна. Мировая популяция вида превышает 1 тыс. пар, из которых более половины живет на Камчатке. Занесен в Красную книгу России.

В Северной Америке живет белоголовый орлан (Н. leucocephalus). Голова, шея и хвост чисто-белые, остальное оперение темно-коричневое, общая длина 70—90 см, масса 4—6 кг. В 1782 г. решением Конгресса США белоголовый орлан удостоился чести стать национальной эмблемой страны, и с тех пор его изображение красуется повсюду: на фронтонах правительственных зданий и этикетках к джинсам, на долларах и пуговицах, на медалях и президентской печати.

Причастность к геральдике и истории страны, включение в число охраняемых птиц в 1940 г. не мешали фермерам истреблять орлана заодно с беркутом, подозреваемых (как позднее выяснилось, понапрасну) в хищении ягнят. Чтоб приостановить уничтожение национальной птицы США, понадобился еще один специальный закон об охране белоголового орлана (в 1973 г.), высокие штрафы за его истребление (500 долларов) и широкая общественная кампания в защиту. Однако под влиянием пестицидов и беспокойства на гнездовьях численность вида сокращалась вплоть до 70-х гг. прошлого столетия. Номинальный подвид (Н. I. leucocephalus), обитающий к югу от Канады, насчитывает около 500—700 гнездящихся пар; включен в Красную книгу Международного союза охраны природы. Популяция северного подвида (Н. I. alascensis) намного более многочисленна (свыше 10 тыс. пар) и относительно стабильна.

Украшение африканских рек и озер — орлан-крикун (Н. vocifer). Внешне похож на белоголового орлана, но сочетание снежно-белого (голова, шея, хвост), черного (крылья) и красно-каштанового (остальное оперение) выглядит более эффектно. Закидывая голову на спину, часто издает звонкие, за километр слышные крики,— «голос Африки», как пишут в некоторых книгах.

Кормится почти исключительно рыбой. Местами весьма многочислен: на озере Мобуту-Сесе-Секо (между Заиром и Угандой) насчитывали до 400 орланов (в среднем 1 птица на 1 км), но все вместе они добывали за год менее 0,3% годового улова местных рыбаков.

Ближайший родственник орлана-крикуна — мадагаскарский орел-крикун (Н. vociferoides) — один из редчайших представителей отряда соколообразных. Исчезающий вид. В конце прошлого века был обычен на Мадагаскаре, но к началу 80-х гг. прошлого столетия ареал вида сократился до небольшого «пятачка» на западном побережье острова, а численность — до десятка пар. Внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Редкостный среди хищных птиц любитель вегетарианской пищи — грифовый орлан, или пальмовый гриф (Gypohierax angolensis). Встречается в Тропической Африке, главным образом там, где произрастают масличная пальма и винная пальма (раффия). Их плоды — излюбленная пища орлана. Он также собирает крабов, моллюсков, насекомых, мертвую и снулую рыбу. Охотнее всего селится в приморских мангровых зарослях, на болотах, возле водоемов. Ведет строго оседлый образ жизни. Гнезда устраивает на больших деревьях. В кладке только 1 яйцо шоколадного цвета от густых пестрин. Насиживает самка 6—7 недель, птенцы находятся в гнезде около 3 месяцев.

Взрослые птицы наполовину белые (голова, шея, плечи, брюхо, край хвоста), наполовину черные (задняя часть спины, крылья, основание хвоста). Характерна длинная шея, небольшая голова, частично неоперенная (возле глаз и на нижней челюсти). Молодые однотонно-бурые. Общая длина 55—62 см, масса 1,3 — 1,8 кг. Необычен голос грифового орлана, напоминающий громкое утиное кряканье.

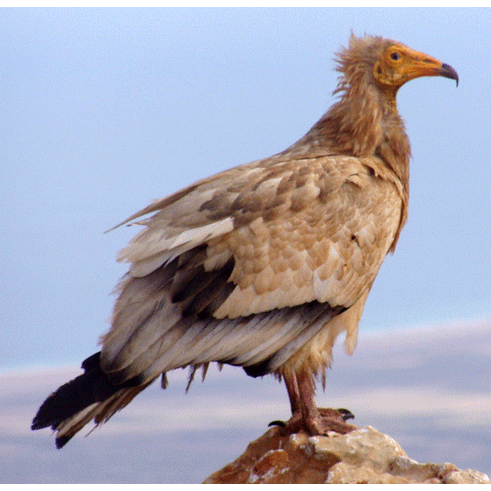

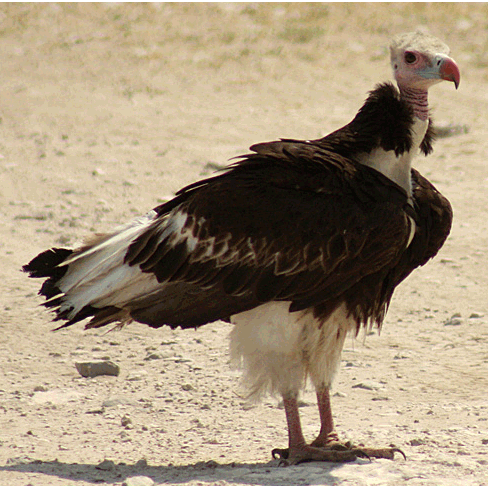

Особую группу составляют стервятники. Один из них — бурый стервятник (Necrosyrtes monachus) — распространен в Тропической и Субтропической Африке. Другой вид — обыкновенный стервятник, (Neophron percnopterus) — гнездится в Средиземноморье, Африке, Передней, Средней и Южной Азии, в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии.

Птица среднего размера: общая длина 65—75 см, масса 2—2,5 кг. Клюв длинный и узкий. Оперение лица и зоба с пуховидными перышками, на затылке хохол из удлиненных перьев, на шее ожерелье. Крылья длинные, хвост клиновидный. Окраска оперения взрослых птиц беловатая с желтоватым или розоватым оттенком, маховые перья черно-бурые. Голая кожа лица оранжевая, ноги красноватые. Молодые птицы в первом наряде темно-бурые. Окраска самцов и самок сходна.

На севере гнездовой области стервятник — перелетная птица. Держится в горах и предгорьях, среди засушливого ландшафта.

Гнездится стервятник на скалах, на склонах холмов, в развалинах человеческих сооружений, иногда на деревьях (Индия). В кладке обычно 2, реже 1 яйцо. Яйца желтовато-белые, покрытые густыми буровато-красными крапинами. Насиживают оба родителя, примерно в течение 40 дней. В России период размножения начинается рано: в марте — апреле птицы уже имеют кладки.

Кормится стервятник главным образом падалью и отбросами, а также экскрементами позвоночных и живой добычей — пресмыкающимися, в частности черепахами, мелкими млекопитающими, из растительных кормов — финиками. Стервятники охотно пьют воду и купаются.

Широко известна уникальная среди пернатых хищников способность стервятника использовать орудия труда — камни для разбивания крепкой скорлупы яиц страуса. Камень стервятник берет в клюв и бросает на яйцо (а не бьет им по скорлупе), пока его не разбивает.

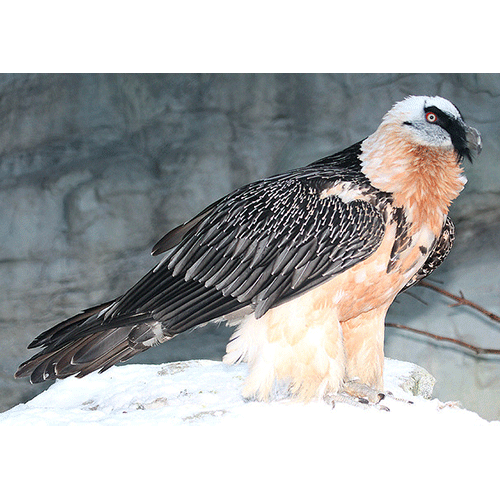

Бородач (Gypaetus barbatus) — большая красивая птица, о которой было много споров, к каким птицам он ближе — к грифам или к орлам. Бородач — гриф, но не типичный. В отличие от других грифов, голова и шея у него оперенные, крылья длинные и острые, хвост длинный, клиновидный. Лапы и когти сильнее, чем у типичных грифов. Общая длина около 1 м, масса 5,5—6,5 кг. У взрослого бородача голова, шея и брюшная сторона светлые, от беловатого до ярко-рыжего цвета; у глаз и на уздечке черное пятно; под клювом пучок черных волосовидных перьев, образующих бородку (откуда и название птицы); спинная сторона красивого серебристо-бурого тона, с белыми стволами перьев.

Распространен бородач в горных местностях Южной Европы, Восточной и Южной Африки, Передней и Центральной Азии, на высотах примерно от 1500 до 3000 м, иногда и выше (в Гималаях отмечен на высотах более 7000 м). Оседлая птица, не встречающаяся на равнинах.

Численность бородача в Центральной и Западной Европе сократилась в результате преследования человеком. В Швейцарских Альпах последняя птица была уничтожена в 1887 г. Редок он стал и на Балканах. На Кавказе, а в особенности в Средней и Центральной Азии бородач еще обычная птица.

Так как развитие птенцов бородачей продолжается очень долго, гнездование у них начинается рано — уже в феврале. Гнездо располагается в расщелинах скал или в пещерах; оно устроено из сучьев, слегка прикрытых сухой травой; иногда для постройки гнезда используются старые сухие кости. В кладке обычно 2 яйца, но развивается и вырастает, как правило, только один птенец. Яйца пестрые. Птенцы вылупляются в апреле, достигают полного роста и оперяются в конце июня — начале июля, но держатся с родителями до осени (сентябрь). Насиживает преимущественно самка, примерно 2 месяца. Гнездовой участок бородачей занимает несколько квадратных километров.

Кормится бородач главным образом падалью, в значительной мере костями, которые отлично перевариваются в его желудке; пищеварительные железы у бородача достигают очень большого развития. Бородач нападает также на больных и слабых животных, не пренебрегает свежей падалью. Ловит и черепах, которых разбивает, бросая их с высоты на камни. Таким же способом бородач разбивает крупные кости, чтоб полакомиться костным мозгом. Включен в Красную книгу России.

Особую группу хищных птиц образуют грифы Старого Света.

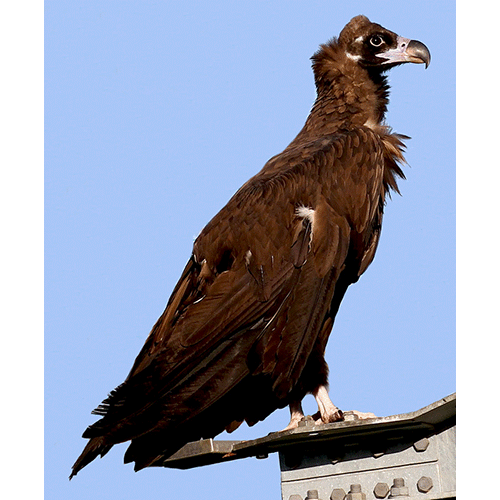

Черный гриф (Aegypius monachus) — огромная птица: общая длина 75—100 см, масса 7—12 кг. Голова массивная, одетая, как и верхняя часть шеи, коротким пухом. Клюв сильный, с круглыми ноздрями, приспособленный к расчленению крупной падали. На нижней части шеи ожерелье из длинных заостренных перьев. Глаза большие, выпуклые.

Общая окраска взрослых птиц темно-бурая. Бока и задняя часть шеи неоперенные, бледно-мясного цвета.

Черный гриф — оседлая птица гор и предгорий, гнездящаяся в Южной Европе, Северной Африке, Передней, Средней и Центральной Азии. Гнездится парами, а не группами или колониями, и притом на деревьях, поэтому связан с лесным поясом гор. Гнездо — огромное сооружение из сучьев, с выстилкой из тонких веток, сухой травы, шерсти и т. д. Кладки из 1—2 яиц, пестрых, с красновато-бурыми отметинами по белому фону. Насиживают оба родителя в течение 55 дней. Гнездовой период продолжается 3—3,5 месяца.

Черный гриф кормится падалью. О его кормовых повадках (типичных и для других грифов) писал Н. М. Пржевальский: «Птица по целым дням кружится в облаках, так высоко, что, несмотря на свою величину, вовсе незаметна для невооруженного глаза. Однако с такого расстояния гриф может различать, что делается на земле, и, заметив падаль, около которой обычно копошатся вороны, сороки и коршуны, подтягивает крылья и как бомба падает сверху на поживу. За первым грифом следуют другие, увидавшие маневр своего товарища, так что на падали вскоре собираются десятки громадных птиц, которые с шумом и драками приступают к еде. Наевшись донельзя, грифы улетают прочь или чаще сидят тут же немного поодаль и смотрят на пир вновь прибывающих товарищей. Обжорство грифов так велико, что они во время еды мало обращают внимания на охотника и даже после выстрелов вновь возвращаются на падаль. Замечательно, что гриф, бросающийся из-под облаков со страшной быстротой к падали, способен при таком движении различать, что делается на земле. Мы с товарищем были свидетелями подобного случая. Однажды наш верблюд, ходивший на пастбище, лег отдохнуть и повалился на бок. В таком положении животное продолжало лежать несколько времени, и вдруг высоко в облаках мы заметили черную точку, которая быстро приближалась к земле и в которой мы тотчас же узнали грифа. К крайнему нашему удивлению, птица, не долетев до земли шагов трехсот, неожиданно распустила крылья и полетела в сторону. Взглянув на лежавшего верблюда, мы увидели, что он встал, так что гриф, принявший отдыхавшее животное за труп, заметил тотчас свою ошибку, несмотря на страшную скорость движения вниз».

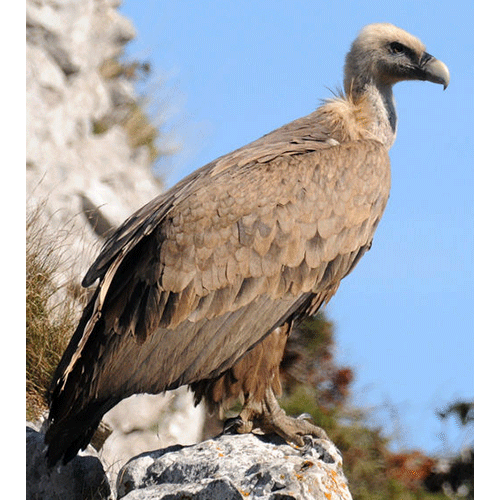

Белоголовый сип (Gyps fulvus) распространен в Северной Африке, Южной Европе, на островах Средиземного моря, в Передней и Средней Азии. Оседлая, в основном горная птица.

Окраска взрослых птиц светло-бурая, ожерелье и пух на голове и шее белые. Общая длина около 1 м, масса 6—8 кг.

Гнездится белоголовый сип рано, что связано с медленным развитием птенцов. Гнезда на скалах, на обрывах и карнизах. Построены они из сучьев, с выстилкой из веточек или сухой травы. Расположены гнезда группами или небольшими колониями — от 2—3 до 20 пар. В кладке 1 белое яйцо (редко 2). Насиживают оба родителя в течение примерно 50 дней. В гнезде птенец находится не менее 3 месяцев.

Кормятся сипы павшими животными. Своим крепким клювом сип вскрывает брюшную полость и выедает внутренние органы и мускулы, а кожу и кости оставляет нетронутыми. Птенцы выкармливаются, как и у других грифов, отрыжкой родителей. На живых животных сипы не нападают. Как и другие падалыцики, сипы охотно пьют.

Очень близкий к белоголовому сипу вид — гималайский, или снежный, гриф, он же кумай (G. himalayensis). Характерен для высокогорных районов Средней и Центральной Азии. Гнездится на высоте от 2000 до 5200 м, выше верхней границы леса. Встречается на Тянь-Шане и Памире. Редок и включен в Красную книгу России. По окраске похож на белоголового сипа, но заметно бледнее. Огромная птица: масса 8—12 кг, общая длина 125—150 см. По образу жизни сходен с белоголовым сипом.

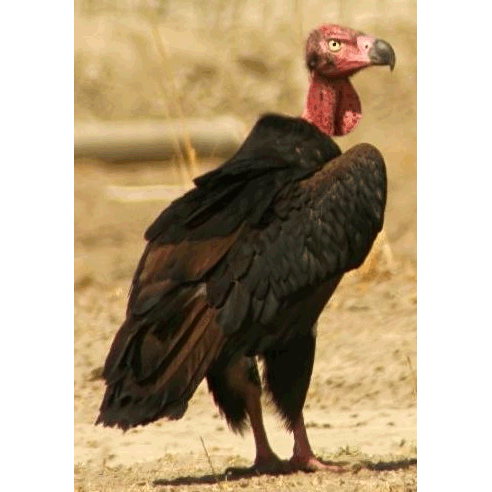

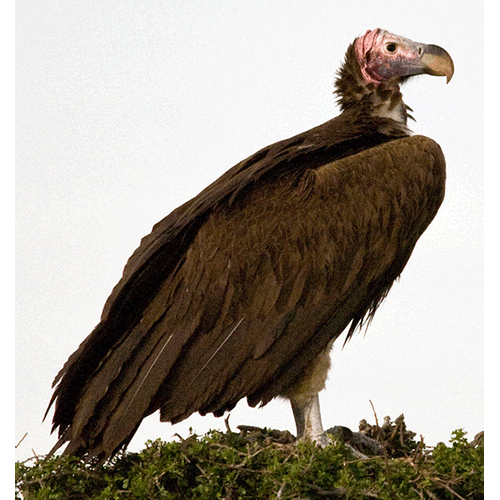

Ушастые грифы получили свое название потому, что у них по бокам шеи с каждой стороны имеется большая ухоподобная кожная лопасть. Голова у этих грифов совершенно голая, даже без пуха. Это одни из самых крупных грифов, ведущие типичный для них образ жизни. Африканский ушастый гриф (Torgos iracheliotus) распространен от Субтропической и Тропической Восточной Африки до Капской провинции. Близок к нему индийский ушастый гриф (Sarcogyps calvus), распространенный в Южной Азии от Индии и Бирмы до Индокитая.

Группа змееядов представлена несколькими видами птиц, кормящихся главным образом пресмыкающимися. У этих птиц небольшая голова, длинные н широкие крылья, ноги с длинными, слабо оперенными цевками и относительно короткими пальцами, с острыми и круто загнутыми когтями. Распространены они почти исключительно в Южной Азии и Африке.

В России встречается обыкновенный змееяд (Circaetus gallicus). Общая длина 67—72 см, масса 1,5—2 кг. Самки крупнее самцов. Оба пола окрашены одинаково. Общая окраска спинной стороны серовато-бурая, брюшная сторона светлее, зоб бурый.

Гнездится в Южной и Центральной Европе, в Северо-Западной Африке, на Кавказе, в Передней и Средней Азии, Юго-Западной Сибири, в северной части Монголии, на юг до Пакистана и Индии. В северных частях гнездовой области перелетная птица. Населяет на севере леса, на юге — сухие местности с отдельными деревьями.

Гнездится на деревьях, в редких случаях на скалах. Гнезда строят сами птицы; гнезда небольшие. В кладке 1—2 белых яйца. Насиживают оба родителя, срок насиживания около 40 дней. На крыло птенцы становятся в возрасте 70—80 дней.

Кормится змееяд главным образом змеями (откуда и название), реже другими пресмыкающимися, лягушками, мелкими зверьками. На территории нашей страны очень редок и включен в Красную книгу России.

Обособленное место среди змееядов занимают хохлатые змееяды (Spilornis), распространенные в Южной Азии, по Индонезийскому архипелагу и на Филиппинах. Змеи, в том числе и ядовитые, занимают основное место в рационе этих птиц.

Орел-скоморох, или фигляр (Terathopius ecaudatus), назван так за замечательные воздушные акробатические упражнения, которые он проделывает в период размножения. Общая длина орла-скомороха 44—62 см, длина крыла 58—60 см, длина хвоста только 13 см; масса 2—3 кг.

Орел-скоморох широко распространен в Африке к югу от Сахары, но избегает густых тропических лесов. Это характерная птица саванн.

Гнезда на деревьях, чаще всего на акациях, относительно небольшие, из ветвей. В кладке только 1 белое с немногими рыжеватыми пестринами яйцо. Насиживает самка в течение полутора месяцев. На крыло птенцы становятся только через 3, а по другим данным, через 4 месяца.

Кормится орел-скоморох преимущественно змеями, а также ящерицами, черепахами и мелкими млекопитающими (грызуны, насекомоядные), иногда нападает на некрупных антилоп. Питается также яйцами птиц, саранчовыми и падалью. Атакует грифов и других падалыциков и заставляет их отрыгивать пищу.

Орел-скоморох великолепен: длинные и широкие черно-белые крылья, очень короткий рыже-красный хвост, каштановая спина, черное оперение головы и нижней стороны тела, ярко-красное неоперенное лицо, короткий черный хохол. Необычайность внешнего облика и окраски, изумительные пируэты в воздухе снискали ему славу символа африканского неба.

Группа луней — в основном нелесные птицы. Они распространены в открытых ландшафтах (луга, степи, поля) и в растительных зарослях, иногда близ водоемов. Гнездятся на земле. Это птицы легкого сложения, с длинными крыльями и длинным хвостом, с длинными цевками и относительно короткими пальцами ног. Для всех луней характерно наличие так называемого лицевого диска — подобия ошейника, идущего по бокам головы позади уха, у горла и напоминающего аналогичную структуру оперения лица у сов. В отличие от ястребов, луням свойственны существенные различия в окраске самцов и самок. Корм луни обычно берут на земле, низко скользя над ней с приподнятыми вверх крыльями.

Типичный представитель собственно луней нашей страны — полевой лунь (Circus cyaneus). Общая длина 45—56 см, масса 300—600 г. Самки заметно крупнее самцов. Окраска взрослых самцов и самок резко различна. У самцов (двухлетних и старше) спинная сторона бледно-сизая, седая («седой как лунь»), надхвостье белое, брюшная сторона белая, горло, зоб, а иногда и грудь сизые. У самок спинная сторона бурая с охристо-рыжеватыми пятнами, с поперечнополосатыми маховыми и рулевыми; брюшная сторона охристая с бурым поперечным рисунком. Молодые птицы по первому году сходны по окраске с самками.

Распространен полевой лунь в Европе и Азии от южных границ тундр до средиземноморских стран, Малой Азии, Ирана, Средней Азии, Монголии и Северного Китая; в Северной Америке — от Канады до юга США. В южной части ареала оседлая или кочующая птица, на севере, в частности в России,— перелетная. Полевой лунь населяет открытые пространства — поля, луга речных долин, лесные моховые болота, лесостепные участки и степи.

Гнезда луней расположены на земле, построены из веточек и травы. В Европе в мае находят кладки из 4—5, иногда 6 белых яиц. Насиживание продолжается около месяца или немного более. Насиживает самка, которой самец приносит корм. В возрасте около 35 дней птенцы покидают гнездо. Корм полевого луня составляют животные, которых он берет с земли: мелкие зверьки (полевые мыши и т. п.), мелкие воробьиные птицы (овсянки, коньки, жаворонки), птенцы и яйца гнездящихся на земле птиц, реже ящерицы, крупные насекомые.

Степной лунь (С. macrourus) мельче (общая длина 43,5—52,5 см, масса 310—550 г), по окраске похож на полевого.

Распространен в Евразии от Румынии и Украины до Южной Сибири, на восток до Алтая и Забайкалья, к северу до Прибалтики, средней полосы европейской части России и Сибири. Перелетная птица, населяющая открытые местности в степи и лесостепи как на равнинах, так и в нижнем поясе гор. Зимовки в Южной Азии, Восточной и Южной Африке.

Гнездится на земле, кладка в мае из 3—5, обычно 4 белых, изредка пестрых яиц. Насиживание около месяца. На крыло молодые становятся в возрасте примерно 40 дней.

Кормится степной лунь главным образом мелкими зверьками (полевые мыши и т. д.), кроме того, мелкими птицами, в особенности нелетными птенцами, а также ящерицами, небольшими змеями, лягушками и крупными насекомыми (саранчовые, жесткокрылые).

Пегий лунь (С. melanoleucus) по размерам близок к степному. Как и у других луней, окраска претерпевает сложные возрастные изменения. У взрослых самцов (двухлетних и старше) голова, спина, середина крыла черные, часть крыла и надхвостье белые, брюшная сторона белая, горло и грудь черные. У взрослых самок перья на спинной стороне темно-бурые, брюшная сторона беловатая. Молодые птицы в первом годовом наряде окрашены сходно у обоих полов: спинная сторона у них темно-бурая, надхвостье охристо-рыжеватое, брюшная сторона буровато-рыжая.

Пегий лунь гнездится в Восточной Азии: в Северном Китае и прилежащих частях Монголии, в России от Забайкалья до Приамурья. Перелетная птица, населяющая культурный ландшафт, луга, болота; предпочтение отдает влажным местам. Зимует в Южной и Юго-Восточной Азии.

В начале мая наблюдается брачный полет, в середине мая пегие луни уже имеют гнезда, устраиваемые обычно среди густой травы или кустарников. В кладке 4—5 яиц, белых или бело-зеленоватых, иногда слегка испещренных крапинками. Насиживает главным образом самка. Птенцы вылупляются в июне. Срок насиживания, как и у других луней, около месяца. Слетки встречаются в первой половине августа.

Корм пегий лунь, как и другие луни, берет с земли. Кормовой рацион сходен с таковым других луней: ловят мелких грызунов, иногда насекомоядных зверьков, лягушек, мелких птиц (в особенности птенцов), крупных насекомых.

У болотного луня (С. aeruginosus) самки значительно крупнее самцов. Общая длина 49—60 см, масса 500—750 г. Возрастные изменения и половые различия в окраске значительны. Окраска взрослых самцов состоит из серого, белого, бурого (у западных особей) или черного (у восточных особей) цветов; темя бурое или черное, спина и плечевые бурые (у западных птиц) или черные с более или менее развитым светлым рисунком (у восточных птиц). У взрослых самок голова охристая с темными пестринами, спинная и брюшная стороны тела бурые. Молодые в первом гнездовом наряде похожи на взрослых самок.

Распространен в умеренной полосе Европы и Азии (на восток до Монголии и Маньчжурии). В северной части области распространения перелетная птица.

Гнездится в болотистых, заросших камышом и тростником местностях у водоемов. Гнезда хорошо укрыты среди растительных зарослей, реже среди прибрежных кустарников. Кладка из 4—5, редко из 2 или 6 яиц, обычно в начале мая. Яйца белые, иногда с зеленоватым оттенком и охристыми пестринами. Насиживает самка немного более месяца (33—36 дней). Гнездовой период несколько менее 2 месяцев.

Пищу болотных луней составляют мелкие птицы (скворцы, жаворонки, овсянки и т. п.), а также молодые и, реже, взрослые птицы средних размеров (утки, пастушковые, чайки); охотно едят яйца, полуснулую рыбу, лягушек; ловят и мелких зверьков, в особенности грызунов.

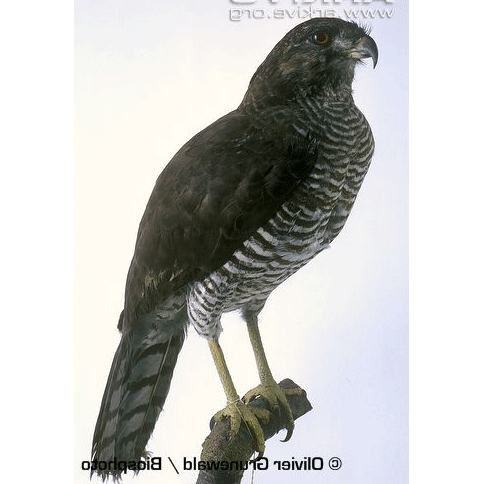

Ястреба составляют обширную, но вместе с тем весьма однотипную группу. Это птицы средних и небольших размеров, связанные по своим местообитаниям в основном с лесами. Кормятся они главным образом птицами. Лесной образ жизни требует от ястребов не только быстроты, но и большой маневренности полета среди деревьев и кустарников. Это отражается и на их строении. Крылья у ястребов относительно короткие и закругленные, хвост длинный, лапы с длинными пальцами и большими когтями, с длинной цевкой. Ястреба имеют очень широкое распространение, ограничивающееся наличием лесов

Род ястребов (Accipiter) — самый крупный среди соколообразных, содержит 47 видов.

В качестве типичного и наиболее изученного представителя ястребов можно рассмотреть большого ястреба, или тетеревятника (A. gentilis). Общая длина птицы 52—68 см, масса 700—1500 г. Самки значительно крупнее самцов.

Окраска взрослых птиц (годовалых и старше) со спинной стороны серовато-бурая разных оттенков — от сизо-серой до чисто-бурой. Брюшная сторона беловатая с поперечным бурым рисунком из полос. Самки несколько темнее по окраске, чем самцы. На севере, в особенности на северо-востоке Сибири и на Камчатке, обитают ястреба белой вариации: у некоторых особей имеются бледные пятна сизого цвета, некоторые особи чисто-белые.

У молодых ястребов в первом годовом наряде брюшная сторона белая, охристая или рыжеватая с бурым продольным рисунком.

Область распространения большого ястреба весьма обширна. Он гнездится в лесной зоне Северной Америки, Европы и Северной Азии. Преимущественно оседлый или кочующий вид, но в северных частях ареала перелетный. Во внегнеззовое время птицы достигают Южного Китая, Бирмы, севера Пакистана и Индии, Средней Азии и Ирана, в Америке — юга США и севера Мексики. Дальние кочевки особенно характерны для молодых птиц.

Гнездится тетеревятник на деревьях как в лиственных, так и в хвойных и смешанных лесах. Характерно, что, как у орлов и канюков, в гнезда часто помещаются зеленые веточки. В кладке обычно 3—4 яйца, иногда 5; окраска их зеленовато-белая, изредка с темными пятнами. Насиживает самка в течение 38 дней. Самец приносит ей в это время корм. Он заботится также о прокормлении птенцов, по крайней мере в течение первых 3 недель после их вылупления. В возрасте 35— 40 дней оперившиеся птенцы выходят из гнезда, но держатся первое время поблизости от него. Тетеревятники в основном кормятся птицами — от мелких до средних и относительно крупных (от королька до голубей и фазанов), а также млекопитающими, в частности белками, кроликами и зайцами.

Ястреб-перепелятник (A. nisus) — типичный представитель другой группы ястребов, отличающихся от тетеревятников меньшими размерами, более легким сложением, относительно более длинными цевками и пальцами. Общая длина 30—43 см, .масса 120—280 г. Самки значительно крупнее самцов.

По окраске очень похож на тетеревятника, напоминая уменьшенную его копию; только поперечные полосы на брюшной стороне часто с рыжим оттенком. Встречается в лесах Европы и Северной Азии, а также на крайнем северо-западе Африки. Совершает недалекие перелеты или кочевки.

Перепелятники гнездятся из года в год на одном участке, но каждый год строят новое гнездо поблизости от старого. Как место гнездования предпочитаются лесные опушки у речных долин, дорог и т. д. Гнезда находятся главным образом на хвойных деревьях. В кладке, которая в средней полосе России происходит в мае, 4—6 яиц, голубовато-белых с бурыми или буро-фиолетовыми пестринами. Насиживает только самка в течение 35—36 дней, самец приносит ей и птенцам корм. Птенцы пребывают в гнезде 26—30 дней, а затем после вылета в течение 2—3 недель держатся выводками. Самка с отчаянной смелостью защищает птенцов от врагов, иногда атакуя даже взбирающегося на дерево человека.

В гнездовой период перепелятник кормится почти исключительно мелкими птицами.

В Крыму и на Кавказе издавна практикуется осенняя охота с ловчими перепелятниками на пролетных перепелов (отсюда и название вида). Ястребов отлавливают тоже осенью, в течение нескольких дней приручают и тренируют, используют в течение осеннего охотничьего сезона и, как правило, отпускают.

Из других некрупных ястребов, встречающихся в России, надо отметить два вида. Туркестанский тювик (A. badius) широко распространен в Азии и Африке, обитает как в лесах, так и в культурном ландшафте. В нашей стране это перелетная птица. Лапы у тювика относительно короткие, а крылья относительно длинные; общая длина 30—38 см, масса 190—270 г. Самки крупнее самцов. Взрослые по окраске практически неотличимы от перепелятников, у молодых на светлом горле темная продольная полоса.

Гнезда — на деревьях, иногда собственной постройки, иногда используются чужие. Откладывание яиц в Средней Азии происходит в последней трети мая. Кладка состоит из 3—4 светлых, обычно без пятен яиц. Насиживает самка в течение 33—35 дней. В августе появляются летные птенцы.

Туркестанский тювик охотится в открытых местах по окраинам культурного ландшафта, берет добычу главным образом с земли. Поэтому основную его пищу составляют пресмыкающиеся, мелкие зверьки и крупные насекомые; редко ловит птиц в воздухе.

Очень близкий вид — европейский тювик (А. brevipes) — распространен в южной полосе европейской части России и на Кавказе, а также в Юго-Восточной Европе до Балканского полуострова. По образу жизни он сходен с туркестанским тюбиком, но отличается от него деталями окраски и несколько большей величиной.

Американский эквивалент перепелятника — полосатый ястреб (A. striatus). Распространен в лесах Северной и Южной Америки. Совершает регулярные сезонные миграции. Окраска нижней стороны чаще всего поперечнополосатая, но есть подвиды с белым, рыжим и даже черным низом. Общая длина 25—35 см, масса 100—200 г.

Несколько крупнее ястреб Купера (A. cooped) из Северной Америки: общая длина 40—46 см, масса 380—560 г. Известен своей агрессивностью, особенно при защите гнезд, в том числе от человека.

Особую группу ястребов составляют обитающие в Африке так называемые певчие ястреба рода Melierax (название дано за голос). Они отличаются относительно длинными крыльями и цевками, короткими пальцами, что связано, вероятно, с тем, что держатся они в основном в открытых ландшафтах, где гнездятся на деревьях.

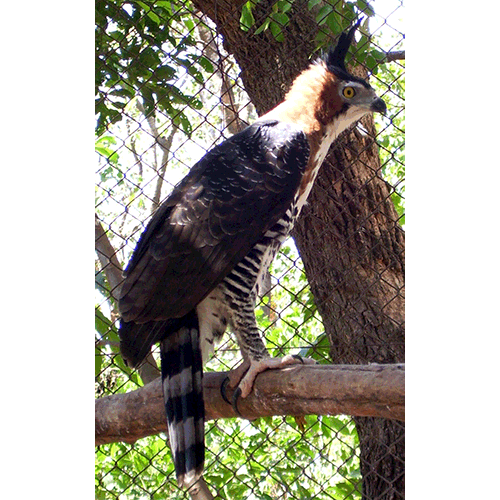

Виды, называемые гарпиями, представляют собой в сущности очень больших ястребов. Это лесные птицы с маневренным полетом и относительно короткими крыльями, длинным хвостом и длинными ногами, с мощным хватательным аппаратом (пальцы, когти).

Гарпия (Harpia harpyia) — крупная птица: длина 90—110 см, масса самок около 8 кг. На голове хохол из широких перьев. Клюв мощный, но узкий, с большим крючком. Лапы огромные, с мощными когтями. Верх тела и зоб черные, голова пепельная, брюхо белое, хвост полосатый. Хохол у взрослых темный, у молодых — светлый.

Гарпия обитает в равнинных тропических лесах Южной и Центральной Америки — от Мексики до центральной части Бразилии.

Гнездится на высоких деревьях, до 60 м над землей, обычно вблизи речных водоемов. Гнездо занимается из года в год и достигает больших размеров — около 100 см в высоту и до 165 см в диаметре. Размножается гарпия неинтенсивно. Молодые долго находятся на попечении родителей и медленно развиваются. Кладка бывает через год, в ней только 1 яйцо. Несмотря на то что в возрасте 8—10 месяцев молодые гарпии хорошо летают, они держатся в пределах гнездового участка родителей и кормятся только тем, что приносят им старые птицы. При этом они долгое время (10—14 дней) могут обходиться без пищи.

Корм гарпий — главным образом обезьяны (например, капуцины), ленивцы и другие млекопитающие — агути, древолазы, опоссумы; из птиц в качестве пищи гарпии упоминаются попугаи ара.

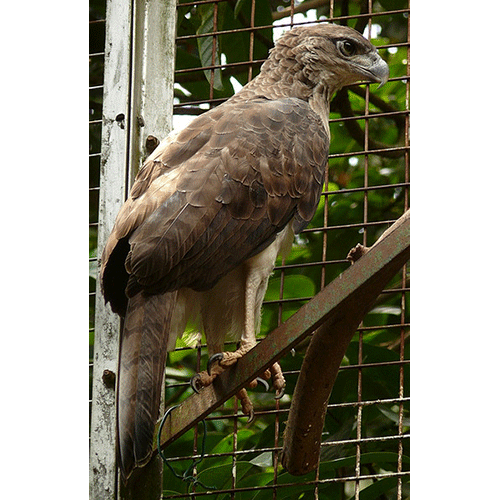

Филиппинский орел, или гарпия-обезьяноед (Pithecophaga jefferyi), была открыта на острове Самар (Филиппины) в 1894 г. К сожалению, численность ее резко уменьшилась, и теперь птица находится, по всей вероятности, на грани исчезновения.

Общая численность вряд ли превышает 300 птиц. Попытки размножать ее в неволе пока не удались. Вид занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Распространена гарпия-обезьяноед в густых высокоствольных тропических лесах на островах Минданао, Лусон и др.

О биологии известно мало из-за скрытного образа жизни птиц в густых лесах и малочисленности. В питании большое место занимают макаки, шерстокрылы, летяги, белки и др. В кладке 1 крупное яйцо. Размножается ежегодно.

Гарпия-обезьяноед — крупная птица. Длина 80—100 см, масса 5—8 кг. Самки крупнее самцов. Крылья относительно короткие, хвост длинный, что обеспечивает маневренность полета среди густой древесной растительности. Клюв очень большой и высокий. На затылке, как и у других гарпий, хохол из длинных и узких перьев. Голова беловато-охристая, спинная сторона тела и крылья бурые, хвост полосатый, брюшная сторона охристо-беловатая.

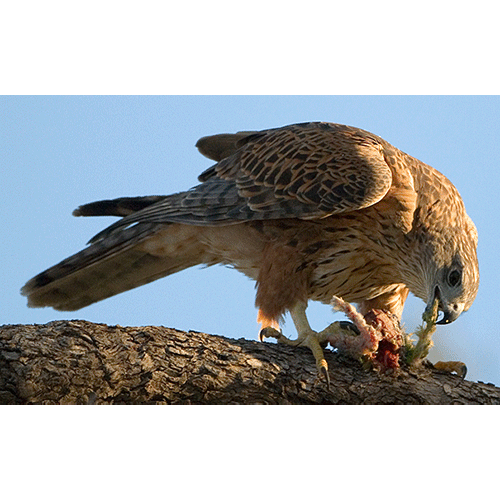

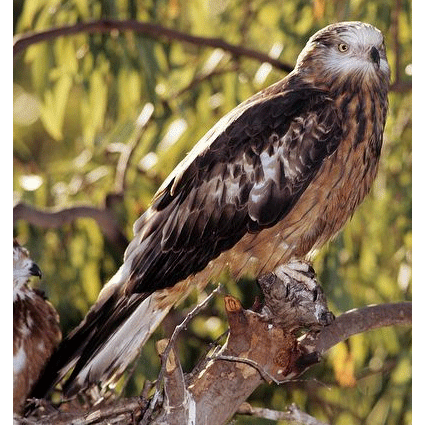

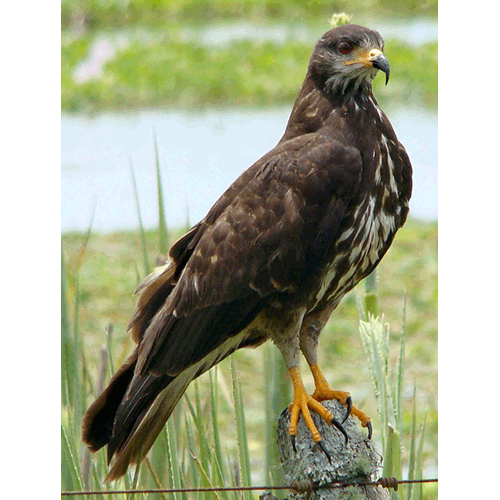

Обширную и широко распространенную группу семейства ястребиных птиц представляют канюки. Канюк (Buteo buteo) имеет следующие размеры: общая длина 46—57 см, масса 600—1200 г. Самки заметно крупнее самцов.

Окраска очень изменчива. У взрослых птиц основной тон расцветки на спинной стороне бурый, брюшная сторона охристая или бурая с темным и светлым поперечным рисунком.

Распространен в лесной и лесостепной зоне Европы и Азии. В Восточной Европе и Азии канюки перелетны, в других частях гнездовой области оседлы. На зимовках встречаются в Средней Азии, Пакистане, на севере Индии, в Бирме, Южном Китае, а также в Африке к югу от Сахары. Гнездится канюк на деревьях, обычно вблизи лесных опушек. Часто гнезда используются несколько лет подряд. Гнездо сооружается из довольно толстых сучков и веток, обычно выстилается зелеными веточками.

Откладывание яиц в апреле — начале мая. В кладке 2—4, иногда 5 яиц. Число яиц в кладке больше в те годыг когда имеет место «урожай» основного корма канюков — мышевидных грызунов. Яйца пестрые, с каштаново-бурыми отметинами по беловато-зеленоватому фону. Насиживают оба родителя, но главным образом самка. Продолжительность насиживания около 35 дней. Птенцы вылетают из гнезда в возрасте 42—49 дней.

Канюк — полифаг, но основное место в его питании занимают мышевидные грызуны и другие мелкие млекопитающие — кроты, землеройки и т. п. Кроме того, кормится птенцами, пресмыкающимися, лягушками. В хозяйственном отношении канюк, как и его ближайшие родичи, весьма полезен.

Мохноногий канюк, или зимняк (В. lagopus),— самый северный представитель группы, имеющий кругополярное распространение. Названа эта птица так потому, что у нее цевки оперены до пальцев. Общая длина 51—61 см, масса 800— 1300 г. Похож на канюка, но нижняя сторона тела у него светлее.

Гнездится зимняк в открытой тундре и лесотундре Евразии и Северной Америки. Перелетная птица, доходящая на зимовках до Южной Европы, Средней и Центральной Азии и южных частей США. Гнезда построены из сучьев и расположены на земле, редко на деревьях или скалах. Число яиц в кладке колеблется в зависимости от кормовых условий, в основном от численности леммингов. Обычно в кладке 3—4 яйца, в благоприятные годы до 7, а в плохие 2—3. При отсутствии леммингов зимняки и вовсе не размножаются. Насиживает самка в течение 30—35 дней. Птенцы вылетают из гнезд в возрасте 6—7 недель.

Кормятся зимняки главным образом леммингами и другими мелкими северными млекопитающими и птицами.

Курганник (В. rufinus) несколько меньших размеров: общая длина 57—65 см, масса 800—1000 г. Окраска очень изменчива. У взрослых птиц спинная сторона бурая, брюшная охристая с рыжевато-бурым рисунком.

Населяет степи, полупустыни и пустыни, встречается в горах и на равнинах. Гнездится в Северной Африке, Юго-Восточной Европе, Передней и Средней Азии, к югу до северо-запада Пакистана. В России встречается от низовьев Волги и по Юго-Западной Сибири. В северной части гнездовой области он перелетный, на юге оседлый. Кормится главным образом мышевидными грызунами, реже птицами и ящерицами.

Ястребиный сарыч (Butastur indicus) распространен в Японии и Северном Китае; встречается в Приморье.

Взрослые самцы и самки окрашены сходно: спинная сторона бурая, брюшная беловатая, с темно-бурой полосой вдоль горла.

Ястребиный сарыч держится в лиственных или смешанных лесах, перемежающихся с открытыми пространствами, предпочитая места, близкие к болотам или водоемам. Это связано с тем, что главную пищу его составляют земноводные. Кроме того, он питается ящерицами, змеями, мелкими грызунами. Гнездится на деревьях. Кладка из 2—4 белых яиц. Яйца откладывает в начале мая. Перелетная птица, зимующая в Юго-Восточной Азии.

Типичный орел — беркут (Aquila chrysaetos). Это большая птица с длинными и относительно узкими крыльями. Перья на затылке узкие и заостренные. Лапы очень мощные, с сильными когтями и оперенной до пальцев цевкой. Общая длина 80—95 см, масса 3—6,5 кг. Самки заметно крупнее самцов. Оба пола одинаковой темно-бурой окраски, затылок и задняя сторона шеи рыжеватые. У молодых беркутов светлый хвост с темной вершинной полосой.

Распространен в Европе, Азии, Северной Америке и в Северо-Западной Африке, к северу до пределов высокоствольного леса. В России встречается в лесотундры на севере до Алтая на юге. Оседлая птица. Молодые орлы довольно широко кочуют. Гнездится в лесах, в горах, а также в пустынях. Во многих странах Европы численность беркута в XIX—XX столетиях резко снизилась, местами он истреблен полностью. Поэтому в настоящее время беркут повсюду строго охраняется. К тому же он ценится и как превосходная ловчая птица (в особенности в Киргизии и Казахстане). Включен в Красную книгу России.

Пары у беркута постоянные, образуются на всю жизнь. Гнезда — огромные постройки из сучьев до 3 м в диаметре и 2 м высоты, используемые на протяжении многих лет. Располагаются они на деревьях или на скалах. У каждой пары обычно несколько гнезд, занимаемых в разные годы попеременно.

Кладка ранняя, в марте — апреле, обычно из 2 яиц грязно-белого цвета с бурыми пестринами и крапинами. Продолжительность насиживания 43—45 дней. Способными к полету орлята становятся в возрасте 75—80 дней и держатся вместе с родителями обычно до следующей весны.

Беркут — наиболее энергичный из орлов, поэтому добычей его становится относительно крупная дичь. Пища его разнообразна: из зверей — зайцы, суслики, сурки, лисицы, куницы, а также крупные птицы. Кроме того, беркут охотно кормится падалью.

Могильник (A. heliaca) меньше беркута и с более слабыми лапами и когтями. Общая длина 72—84 см, масса около 3 кг.

Распространен в Южной Европе, Северо-Западной Африке и Азии. В России встречается в южной полосе европейской части и Южной Сибири. Перелетная птица. Населяет лесостепи, участки древесной растительности в степи, полупустыни и местами даже пустыни (Средняя Азия). Встречается на равнинах и в нижнем поясе гор.

Главная пища могильника — мелкие млекопитающие, в особенности суслики; иногда он нападает на зайцев, не пренебрегает и мышевидными грызунами (полевки и т. п.). Кроме того, кормится птицами, особенно молодыми, ест также падаль.

Включен в Красную книгу России. Испанский подвид (A. h. adalberti) включен в Красную книгу Международного союза охраны природы (70— 90 пар сохранилось на Иберийском полуострове).

Степной орел (А. гарах) меньше могильника, со слабыми пальцами, вооруженными короткими когтями. Общая длина 60—85 см, масса 3—5 кг. Африканские и южноазиатские птицы меньше северных.

Распространен степной орел, как показывает его название, в открытых сухих равнинах степного или полупустынного характера. На севере перелетная, на юге оседлая птица.

Гнезда расположены на земле, редко — на низких, отдельно стоящих деревьях. В кладке 2 белых, слегка испещренных бурым яйца. Насиживание продолжается 40—45 дней, гнездовой период около 60 дней.

Степной орел кормится грызунами средней величины, главным образом сусликами, иногда птенцами или подлетками птиц. Кроме того, охотно ест падаль, иногда — пресмыкающихся. Степной орел — одна из полезнейших птиц. К сожалению, по ряду причин численность его за последние годы резко снизилась, несмотря на принятые меры к охране. Включен в Красную книгу России.

Большой подорлик (A. clanga) имеет общую длину 65—73 см, массу 1,6—3,2 кг. Оба пола одинаково темно-бурые.

Распространен большой подорлик от южной части Финляндии, Польши, Венгрии и Румынии на восток до севера Монголии, Северного Китая и Пакистана; в России — от Калининградской области до Приморья. Перелетная птица. Предпочитает смешанные леса, перемежающиеся с долинами рек, лугами и болотами. Такие открытые участки служат излюбленными местами охоты подорликов, которые обычно разыскивают добычу не только на лету, но и пешком. В их питании значительное место занимают грызуны, особенно водяные полевки, пресмыкающиеся и земноводные, а также птицы.

После прилета к местам гнездования птицы ремонтируют или строят гнезда, расположенные на деревьях. В мае в гнезде уже бывает 2 (реже 1 или 3) пестрых яйца. Насиживание продолжается около 40 дней. Подорлики начинают насиживание после откладки первого яйца, поэтому между птенцами бывает значительная разница в развитии. Эта разница приводит обычно к тому, что младший птенец в течение первых 2 недель после выхода из яйца погибает от преследований старшего. Летными птенцы становятся в возрасте 8—9 недель.

В сентябре — октябре, в зависимости от местности, начинается отлет подорликов на зимовки, лежащие в Индии, Иране, Малой Азии и Индокитае.

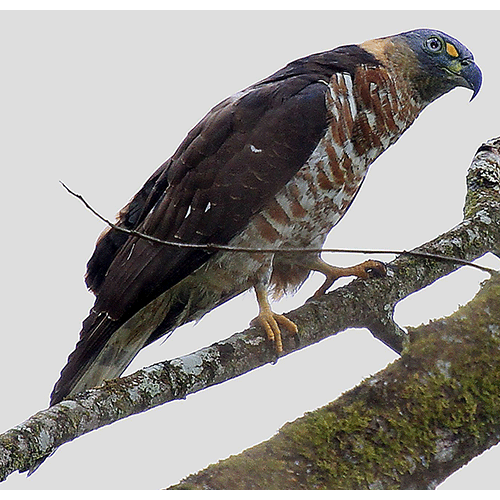

Ястребиный орел (Hieraaetus fasciatus) средних размеров: общая длина 65—75 см, масса 1,5— 2,5 кг. Самки по величине заметно больше самцов.

Окраска спинной стороны взрослых птиц черновато-бурая, хвост серый с поперечным темным рисунком. Брюшная сторона охристая или белая с черноватыми продольными пестринами.

Распространен ястребиный орел в тропической и субтропической зоне восточного полушария: в Южной Европе, Африке (кроме Сахары), Передней, Средней и Южной Азии.

Гнездится на скалах и на деревьях. Кладка ранняя, обычно из 2 (редко 1 или 3) белых, слабо испещренных крапинками яиц. Насиживание около 40 дней. Летными птенцы становятся в возрасте примерно 8—10 недель.

Питается ястребиный орел млекопитающими и птицами средней величины — зайцами, кроликами, серыми и каменными куропатками, дикими голубями, вороновыми (галки) и т. д. Добычу ловит главным образом на земле, но также и в воздухе.

Орел-карлик (Н. pennatus) мельче ястребиного орла: общая длина 46—53 см, масса около 700 г. У орлов-карликов два типа окраски — темный и светлый. Взрослые птицы первого типа сверху и снизу темно-бурые, у птиц светлого типа спинная сторона бледно-бурая, а брюшная светлая.

Распространен в Северо-Западной Африке, Южной Европе, Передней и Средней Азии, на восток до северной части Монголии. Держится в лесах и лесостепи, как на равнинах, так и в горах до высоты 2000 м. Перелетная птица.

Гнездится на деревьях, главным образом лиственных, или на скалах. Кладка в основном в мае, в ней 2 (редко 1 или даже 3) беловатых, иногда слабо испещренных бурым яйца. Насиживает преимущественно самка, в течение примерно 35 дней. Птенцы покидают гнездо в возрасте 45— 50 дней. Выводки держатся с родителями до осени.

По кормовым повадкам орел-карлик напоминает ястребиного орла. Пищу его составляют мелкие млекопитающие — от кроликов и сусликов до мелких грызунов, изредка ящерицы, но главным образом птицы — от лесных голубей, каменных куропаток и сорок до мелких воробьиных.

Орел-яйцеед (Ictinaetus malayensis) характеризуется относительно слабым клювом, небольшим хохлом на затылке, длинным хвостом, тонким и длинным когтем внутреннего пальца. Взрослые птицы черные, только под глазом белое пятно. Общая длина 60—80 см, масса около 3 кг.

Оседлая птица лесов Южной Азии: Индии, Бирмы, Малакки и островов Индонезии. Гнездится на деревьях, в кладке 1 или 2 пестрых яйца. Основное место в питании этой птицы занимают яйца и находящиеся в гнездах птенцы различных птиц. Кроме того, она кормится лягушками, ящерицами и крупными насекомыми.

Ястребиные (лат. Accipitridae) — семейство соколообразных птиц.

Встречаются на всех континентах кроме Антарктиды и некоторых океанических островов, наиболее разнообразны и многочисленны в тропиках. Есть виды-космополиты, ареал которых охватывает несколько частей света, островные формы имеют точечный ареал. Встречаются в самых разнообразных типах ландшафтов: лесах, тундрах, степях, пустынях, в горах до высоты 7000 метров над уровнем моря. / (Википедия)

В НУМИЗМАТИКЕ

| Алжир. 500 франков 1958. Лицевая сторона (аверс). Преимущественно зеленая и желтая печать. Белоголовый сип и желтовато-коричневый орел. Префикс и нумерация черного цвета. Тексты на арабском языке. Известна только одна комбинация подписей Пьера Ганди, Генерального секретаря, и Антуана Сивье, Генерального кассира. перейти |

| Албания. 5L Лек / 1 Франк Ар 1926. Лицевая сторона. Орел на щите в центре внизу. перейти |

Книги:

Жизнь животных. Том 6. Птицы. / В. Е. Соколов — 1986

Жизнь животных. Том 6. Птицы. / В. Е. Соколов — 1986

Птицы Советского Союза. Том 1 / Под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова. — 1951

Птицы Советского Союза. Том 1 / Под ред. Г. П. Дементьева и Н. А. Гладкова. — 1951

Птицы. Иллюстрированная энциклопедия / Бейчек В. Штястны К. — 2004

Птицы. Иллюстрированная энциклопедия / Бейчек В. Штястны К. — 2004